こんな方にオススメの内容!

- 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録理由が気になる!

- 縄文遺跡の魅力を知りたい!

- 教養として世界遺産に関する知識を身につけたい!

- 世界遺産検定の受験を考えている!

- 北海道・東北への旅行を考えている!

遺産ポイント

- 17の縄文遺跡から構成されるシリアル・ノミネーション・サイト

- 遺跡群最大の特徴は”定住の痕跡”が残っている点

- 竪穴建物や環状列石(ストーンサークル)などの特徴的な遺跡が数多く残っている

「北海道・北東北の縄文遺跡群」のプロフィール

| 登録名称 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 |

|---|---|

| 登録年 | 2021年 |

| 所在国 | 日本(北海道 / 青森県 / 秋田県 / 岩手県) |

| 登録ジャンル | 文化遺産 |

| 登録基準 | (iii)(v) |

| 備考 | シリアル・ノミネーション・サイトを満たした世界遺産 |

そもそも「北海道・北東北の縄文遺跡群」とは?

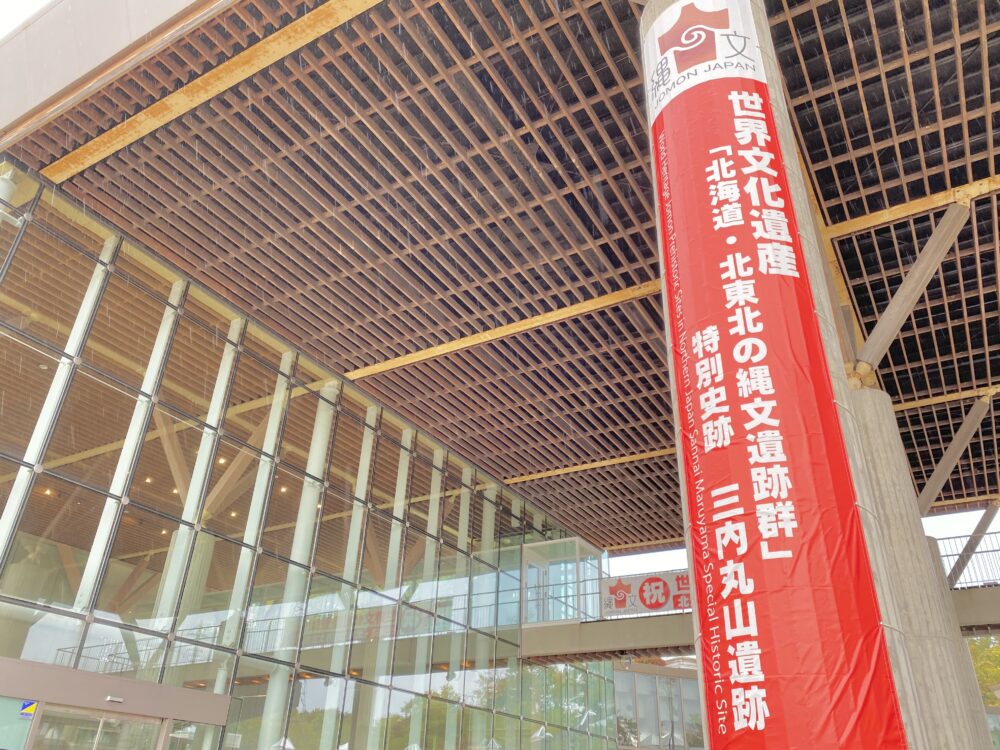

日本最大級の集落が築かれたとされる「三内丸山遺跡」の集落跡

- 北海道:縄文遺跡があるエリア(その1)

- 北東北:縄文遺跡があるエリア(その2)

- 縄文遺跡群:日本の縄文時代に使われていた建物・道具の遺跡

つまり、北海道から北東北にかけて発見された縄文時代の遺構・遺物が世界遺産に登録されているのです。

縄文遺跡自体は日本全国に点在しています。

しかし、北海道と北東北に点在する縄文遺跡には”定住した痕跡(こんせき)”が残っているのです!

この”定住の痕跡”こそ縄文時代の始まりを示していると言っても過言ではありません。

ちなみに「縄文時代」は日本独自の時代名を指し、下記のような位置付けになります。

| 旧石器時代 | 1万6500年頃以前 |

| 縄文時代 | 1万6500年頃~紀元前4世紀後半頃 |

|---|---|

| 弥生時代 | 紀元前4世紀後半頃~3世紀後半頃 |

| 古墳時代 | 3世紀後半頃~6世紀 |

| 飛鳥時代 | 6世紀後半頃~8世紀前半頃 |

| 奈良時代 | 8世紀前半頃~8世紀前半頃 |

| ※省略 | |

| 江戸時代 | 1603〜1868年 |

| 明治 | 1868〜1912年 |

| 大正 | 1912~1926年 |

| 昭和 | 1926〜1989年 |

| 平成 | 1989〜2020年 |

| 令和 | 2020年〜 |

この10,000年以上を持つ縄文時代の歴史を証明しているのが、今回世界遺産に登録された北海道と北東北に点在する縄文遺跡群なのです。

世界遺産登録理由

三内丸山遺跡にある大型竪穴建物の内部

縄文遺跡群が世界遺産に登録されるきっかけとなった重要ワードが2つあります。

- 発展過程

- 定住生活

上記2点は、他の日本に存在する縄文遺跡ではなかなか見ることができないポイントです。

つまり、世界遺産登録範囲が北海道と北東北に絞られた最大の理由と言えます。

なお今回の縄文遺跡群のように、1つの文化財だけではなく、複数箇所に点在する文化財や自然が世界遺産登録された場合は、世界遺産専門用語で「シリアル・ノミネーション・サイト」というものに該当します。

シリアル・ノミネーション・サイトに関しては下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【シリアルノミネーションサイトとトランスバウンダリーサイトの違いとは?】世界遺産の登録範囲のポイントをわかりやすく解説!

【シリアルノミネーションサイトとトランスバウンダリーサイトの違いとは?】世界遺産の登録範囲のポイントをわかりやすく解説!縄文時代発展の証拠を残している(6つのステージ)

共同の祭祀場の遺構の代表例とされる「大湯環状列石」

北海道と北東北に点在している縄文遺跡群を見れば、縄文時代の発展の過程や生活スタイルをほぼ把握することができると言っても過言ではありません。

このように言える最大の理由は、縄文時代の各ステージ全ての様子を見ることができるからです!

縄文時代は下記の6つのステージに分類することができます。

| 概要 | 主な遺跡 | |

|---|---|---|

| ステージ Ⅰ(前半) | 定住開始 | 大平山元遺跡 |

| ステージ Ⅰ(後半) | 集落誕生 | 垣ノ島遺跡 |

| ステージ Ⅱ(前半) | 集落の多様化&祭祀場の誕生 | 北黄金貝塚、田小屋野貝塚、二ツ森貝塚 |

| ステージ Ⅱ(後半) | 拠点となる集落の出現&主要な祭祀場の決定 | 三内丸山遺跡、大船遺跡、御所野遺跡 |

| ステージ Ⅲ(前半) | 集落の分散&共同の祭祀場・墓地の誕生 | 入江貝塚、小牧野遺跡、伊勢堂岱遺跡、大湯環状列石 |

| ステージ Ⅲ(後半) | 祭祀場と墓地の分離 | キウス周堤墓群、大森勝山遺跡、高砂貝塚、亀ヶ岡石器時代遺跡、是川石器時代遺跡 |

要するに

定住 ⇨ 集落形成 ⇨ 施設の整備 ⇨ 施設を共有 ⇨ 分散化(独立)

上記のような流れが表されています。

このように時代の流れに沿った文化財(遺跡)のことを、”連続性のある資産”と言います。

”連続性のある資産”である点こそ、北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産登録される上で絶対条件である「顕著な普遍的価値」を最も表しているポイントになるのです!

(「顕著な普遍的価値」の詳細は、こちらの記事で解説してます)

さらに遺跡群を細かく見てみると、大きく下記の4つに分けることができます。

- 住居・集落跡

- 貝塚(物づくり場)

- 墓

- 環状列石(祭祀・儀式に用いられる)

上記4つ全てを見ることができるエリアは、北海道と北東北以外ではありません。

こうした縄文時代の象徴的な建造物を全て見ることができる点も、北海道と北東北の縄文遺跡群が貴重と言われる理由なのです!

独特な集落による定住生活を今に伝える

縄文時代の代表的な家屋である「竪穴建物(たてあなたてもの)」

前述の「そもそも「北海道・北東北の縄文遺跡群」とは?」でも少し解説したように、北海道と北東北にある縄文遺跡群は、”定住の痕跡”が残っている点が大きく評価されています。

具体的な定住の痕跡とは、主に下記などが挙げられます。

- 住居跡・集落跡(大型掘立柱建物、竪穴住居など)

- 定期的にお祈り・儀式が行われるストーンサークル(環状列石)

- 狩猟採集を行うための道具(主に貝塚)

要するに、一定箇所に住居を構えながら、私生活を送る上で必要な建物や道具を作っていたのです。

定住社会+狩猟採集社会

このようにお祈りや狩猟採集を行いつつ定住生活を送っていた特徴は、類例として北アメリカの先住民ぐらいしかありません。

つまり、定住の痕跡は世界的に見ても非常に珍しいのです!

【北海道や北東北に定住した理由】

- 水量が豊富な河川が複数あり漁場としても生活用水の確保としても最適。

- 海の栄養分が豊富な暖流と寒流がぶつかる海に面しているため豊富に魚や貝が採れる。

- 建物を建てる際に使用する木々や石が豊富にある。

しかし、寒暖差が激しいことや土地の形状が複雑な点など、定住は決して簡単なものでありませんでした。

それでも縄文人は知恵を働かせて、土地や気候に適応しながら集落を形成し、定住生活をし続けていったのです。

貴重な土器・土偶が多く見つかっている

三内丸山遺跡センターに展示されている土偶

縄文時代を象徴する物の代表的な存在が、「縄文土器」です!

日本の縄文時代の始まりは、今から約1万5000年前とされています。

縄文時代の始まりがわかる最大の理由は、縄文土器の製造年が判明したためです。

つまり、縄文土器の出現が縄文時代の始まりと言っても過言ではありません!

他の時代に作られた土器と大きく違う点は、土器の製造過程にあります。

- 土をこねる。

- 縄などを使って模様をつける(デザインに対するこだわり)。

- 加熱による化学変化を起こす。

デザイン性が見られたり、新しい製造工程を生み出した点が縄文土器の大きな特徴です。

一方で、青森県の「大平山元遺跡(おおだいやまもといせき)」では、模様が一切描かれていない土器も見つかっています。

この模様の無い土器は、縄文時代の始まりに作られたものと推測されているのです。

(大平山元遺跡は後述で詳しく解説してます)

ちなみに、発掘された考古遺跡だけで構成される世界遺産登録は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」が日本で初めてになります!

構成資産一覧(17箇所)

三内丸山遺跡で見られる堀立柱建物の遺構

| 北海道 | キウス周堤墓群 |

|---|---|

| 北黄金貝塚(きたこがねかいづか) | |

| 入江貝塚(いりえかいづか) | |

| 高砂貝塚(たかさごかいづか) | |

| 大船遺跡(おおふねいせき) | |

| 垣ノ島遺跡(かきのしまいせき) | |

| 青森県 | 大平山元遺跡(おおだいやまもといせき) |

| 田小屋野貝塚(たごやのかいづか) | |

| 亀ヶ岡石器時代遺跡(かめがおかせっきじだいいせき) | |

| 三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき) | |

| 大森勝山遺跡(おおもりかつやまいせき) | |

| 小牧野遺跡(こまきのいせき) | |

| 是川石器時代遺跡(これかわせっきじだいいせき) | |

| 二ツ森貝塚(ふたつもりかいづか) | |

| 秋田県 | 大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき) |

| 伊勢堂岱遺跡(いせどうたいいせき) | |

| 岩手県 | 御所野遺跡(ごしょのいせき) |

大平山元遺跡(おおだいやまもといせき)

大平山元遺跡は縄文時代最古級の遺跡と考えられている

【遺跡ポイント】

- 約15,000年前の遺跡で17の構成資産の中で最も古い。

- 北東アジア最古の土器のかけらが見つかった。

- サケなどの川魚を採取して生活をしていた。

大平山元遺跡の最大の特徴は、日本最古の縄文遺跡が見られる点です!

最古と言われる理由は、主に下記の2つが挙げられます。

- 見つかった土器片(土器のかけら)を計測した結果、約1万5000年前のものだとわかった。

- 見つかった土器は重量があり壊れやすいため移動に適さない(つまり定住が始まる直前)

大平山元遺跡で見つかった土器は、日本のみならず、中国なども含めた東アジアの中でも最古と言われています。

資料館に展示されている最古級の縄文土器の破片

また、日本で見つかっている他の土器とは決定的に違う点があります。

なんと、土器に模様が描かれていないのです!

模様が無いため、ちょうど縄文時代が始まる境目であると推測されているのです。

- 縄の模様がある = 縄文土器

- 縄の模様が無い = 無文土器

垣ノ島遺跡(かきのしまいせき)

引用:北海道・北東北の縄文遺跡群の公式HPより

【遺跡ポイント】

- 竪穴(たてあな)建物からなる住居エリアと土坑墓(どこうぼ)からなる墓エリアに分けられている。

- 長期間定住できるような頑丈な竪穴住居が多く建てられた。

- 墓からは子どもの足を押しつけた足形付土版(あしがたつきどばん)が多く見つかっている。

垣ノ島遺跡最大の特徴は、日常空間である住居エリアと非日常空間である墓エリアに区別されて集落が形成されている点です!

さらに垣ノ島遺跡では、従来のものとは比べものにならないほど立派な住居が多く建てられていたとされています。

つまり、縄文時代の象徴である定住の”長期定住化”が本格的に開始されたことを象徴している遺跡なのです!

二ツ森貝塚(ふたつもりかいづか)

引用:北海道・北東北の縄文遺跡群の公式HPより

【遺跡ポイント】

- 漁や貝の採取に関する遺物・遺構が多数残る。

- 竪穴(たてあな)式住居跡や貯蔵穴などが残り、かつて大規模な集落が形成されていたことがわかる。

- 台地の下層からは海水、上層からは汽水(海水と淡水が入り混じる水域)の貝殻が見つかった。

この二ツ森貝塚エリアはかつて海が陸地に浸水してきたり、反対に水が引いたりを繰り返してきた地域です。

つまり、海という自然環境をうまく利用した生活が行われていたのです!

田小屋貝塚(たごやのかいづか)

田小屋貝塚からは様々な装飾品が見つかっているいわば「おしゃれアイテム製造工場」

【遺跡ポイント】

- 「ベンケイガイ(貝の一種)」で作られたブレスレットが多く見つかっている。

- 魚や貝の採集に関係するものが多く見つかっている。

- 海を越えて北海道との交流が行われていたと考えられている。

田小屋貝塚最大の特徴は、ブレスレットを中心に数多くの装飾品が見つかっている点です!

特に有名なものが、ベンケイガイ製のブレスレットの未完成品です。

つまり田小屋貝塚は、縄文時代の”おしゃれアイテム製造工場”といった表現ができますね。

さらに驚くべきことに、なんと海を越えた北海道でもベンケイガイ製のブレスレットが発見されたのです!

つまり、青森県のある本州と北海道との間で交流があったのです。

他にも、下記のようなものが見つかっています。

- お祈りや儀式に使われる貝輪(貝の装飾品)

- イルカやクジラなどの大型哺乳類の骨で作った骨角器(こっかくき)

- 出産歴のある女性の埋葬人骨

三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)

日本最大規模の集落跡が見られる三内丸山遺跡

【遺跡ポイント】

- 「竪穴(たてあな)式住居」「堀立柱(ほったてばしら)建物」「土坑墓(どこうぼ)」「貯蔵穴」などが点在する大規模集落。

- 日本最多となる2,000点以上の土偶が見つかっている。

- 海を越えて北海道との交流があったことがわかっている。

三内丸山遺跡最大の特徴は、17の構成資産の中で集落が最大規模である点です!

大規模である証拠に、縄文遺跡の象徴である下記の4つの建物全てが存在します。

- 竪穴式住居(縄文人の典型的な家)

- 堀立柱建物(用途は不明)

- 土坑墓(墓)

- 貯蔵穴(備品などが収められていた)

また、前述の「田小屋貝塚」と同じく、三内丸山遺跡でも北海道との交流が行われていた痕跡が見つかっています。

縄文人の暮らしを最も感じられる遺跡と言っても過言ではありませんね。

なお三内丸山遺跡に関しては、下記の記事でより詳しく解説していますので、よければ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【三内丸山遺跡はなぜ世界遺産?】歴史や魅力を小学生でもわかるように解説!

【三内丸山遺跡はなぜ世界遺産?】歴史や魅力を小学生でもわかるように解説!小牧野遺跡(こまきのいせき)

復元されていない環状列石(ストーンサークル)を見ることができる小牧野遺跡

【遺跡ポイント】

- 日本最大規模の環状列石(ストーンサークル)が残されている。

- お祈りや儀式の要素が強い岩版(がんばん)が多く見つかっている。

- 復元されずに当時の姿が残されている。

小牧野遺跡最大の特徴は、日本最大規模のストーンサークルが現存する点です!

ストーンサークルの直径は約55mもあり、日本の全ての遺跡の中でも最大規模の記念物とされています。

非常に大規模な遺跡であるため、多くの縄文人の労働力が集まっていたと推測されているほどです。

さらに驚くべきことに、小牧野遺跡のストーンサークルは一切復元されていないのです!

世界遺産に登録されている遺跡群の多くは、当時の姿に近い状態に復元されています。

一方で小牧野遺跡では、当時の姿のままの遺跡を見ることができるのです。

大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)

縄文時代に天体観測が行われていたと考えられる大湯環状列石

【遺跡ポイント】

- 国内最大級の環状列石(ストーンサークル)を2つも見ることができる。

- 縄文人がすでに天体観測を行なっていたと考えられている。

- 環状列石付近からは土偶や動物形土製品などの祭祀・儀式に関する道具が見つかっている。

大湯環状列石は、「万座(まんざ)」と「野中堂(のなかどう)」の2つで構成されている、ストーンサークルの総称です。

複数のストーンサークルの痕跡が残っている縄文遺跡は珍しく、非常に価値のある遺跡であることがわかります。

そして2つのストーンサークルは、天体観測に使われていたと推測されているのです!

理由としては、2つのストーンサークルの中心にある石と、日時計に使われていたと考えられる柱のように立った石を結んだ線が、夏至の日没方向とほぼ一致するためです。

なお、同じく天体を意識して作られたストーンサークルとしては、イギリスにある「ストーンヘンジ」が有名です。

ストーンヘンジの不思議については下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【なぜ作られた!?ストーンヘンジ、エイヴベリーの巨石遺跡】世界遺産登録理由&建造目的をわかりやすく解説!

【なぜ作られた!?ストーンヘンジ、エイヴベリーの巨石遺跡】世界遺産登録理由&建造目的をわかりやすく解説!亀ヶ岡石器時代遺跡(かめがおかせっきじだいいせき)

亀ヶ岡石器時代遺跡のシンボル「しゃこちゃん銅像」

【遺跡ポイント】

- 大型の土偶である遮光器土偶(しゃこうきどき)が見つかったことで有名。

- 土偶の発展を語る上で重要な遺跡。

- 数多くの装飾品が見つかっている。

亀ヶ岡石器時代遺跡最大の特徴はなんと言っても、大型の遮光器土偶が発見された点です!

「遮光器土偶」とは、大きなメガネをしたようなデザイン性あふれる土偶を指します。

目の部分以外にも、形や模様に多くの工夫が見られることから、縄文人は芸術性に優れた性格を持っていたことがわかっています。

遮光器土偶は通称「しゃこちゃん」と呼ばれ、国の重要文化財に指定され、厳重に保管されています。

しゃこちゃん以外にも、土偶のニューフェイスが多く見つかっていることから、土偶の発展の歴史を見ることができる貴重な遺跡になっています。

大森勝山遺跡(おおもりかつやまいせき)

ストーンサークルの奥には青森県の名峰「岩木山」が見えるロケーション

【遺跡ポイント】

- 環状列石を中心とする縄文人の祈りの場。

- 青森県の名峰「岩木山」を望む景色が美しい。

- 国内で唯一環状列石の全容が判明している。

77個の石が配置され作られた、直径約50mの環状列石(ストーンサークル)がシンボルです。

もちろん他の縄文遺跡にもストーンサークルはありますが、大森勝山遺跡のものは国内で唯一全容が判明しているストーンサークルになっているのです!

ストーンサークル以外にも、「大型竪穴建物跡」や「土器の捨て場」などの遺構も見つかっています。

さらに、周辺が深い森林に囲まれ、近くに人工物がほとんどないため、縄文時代にタイムスリップした体験ができる数少ない遺跡でもあります。

三内丸山遺跡など遺跡によっては資料館や商業施設が近くに作られているところもよくあるため、当時のそのままの雰囲気を感じながら遺跡観光を楽しめます。

ちなみに、大森勝山遺跡の近くには、もう一つ別の世界遺産があります。

その世界遺産とは「白神山地」です!

白神山地のブナ林がもたらす山の幸のおかげで大森勝山遺跡は繁栄した!?

そして、この2つの世界遺産は深い関わりがあります。

白神山地のブナ林からもたらされる水質の良い川や豊富な野生動物の生息が、縄文人の生活に欠かせない食料源になっていたのです!

つまり、白神山地が山の幸をもたらしてくれたからこそ、大森勝山遺跡が築かれたという表現もできますね。

なお、白神山地に関しては下記の記事で詳しく解説してますので、よければ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【白神山地 | ブナ原生林】世界遺産登録理由&生息する動植物&見どころをわかりやすく解説!

【白神山地 | ブナ原生林】世界遺産登録理由&生息する動植物&見どころをわかりやすく解説!世界遺産登録の経緯

何度も登録を見送られて2021年に悲願の世界遺産登録となった縄文遺跡群

| 2003年 | 北海道と北東北の知事によるサミットで縄文遺跡の世界遺産登録を目指すことが発表される。 |

|---|---|

| 2007年 | 資産名称(世界遺産名称)「北海道・北東北の縄文遺跡群」に決定(当時は15遺産)。 暫定リスト掲載に関わる提案書を文化庁に提出(暫定リストに関してはこちらの記事で詳しく解説してます) |

| 2008年 | 文化庁文化審議会において審議され、暫定リストに掲載することが決まる。 この時の登録名称は「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」。 |

| 2009年 | 北海道・青森県・秋田県・岩手県に縄文遺跡群世界遺産登録推進本部が置かれる。 |

| 2017年 | 2009〜2017年の間に、4回も世界遺産へ推薦されているが、全て取り消しされている。 |

| 2020年 | 「北海道・北東北」に絞って推薦(他のエリアも含めると関連性の証明などが難しかったため) |

| 2021年 | 「北海道・北東北の縄文遺跡群」として無事世界遺産登録される。 |

実は縄文遺跡群は、過去に4回も世界遺産登録を見送られていたのです。

見送られてしまっていた最大の原因は、”価値証明の不足”です。

- 最初に推薦時の名称:北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群

- 世界遺産登録決定時の名称:北海道・北東北の縄文遺跡群

”中心とした”というワードが入っていることからわかるように、初めは日本全国に点在する縄文遺跡群が世界遺産の登録対象だったのです。

しかし、あまりにも広範囲に及ぶ世界遺産申請だったため、各遺跡の価値証明にはかなり苦戦しました。

遺跡の価値が理解できるように各遺跡には詳細な解説が書かれた看板が置かれている

そこで世界遺産に推薦する遺産の範囲を、「北海道」「北東北(青森県、秋田県、岩手県)」に絞って推薦し直したのです。

このように範囲を絞ることで、世界遺産登録を目指す上で下記のようなメリットが生じてきます。

- 各遺産の価値証明に十分な時間・労力を費やすことができる。

- 全ての遺産が関連していることをアピールしやすくなる。

仮にもし、他の日本の縄文遺跡も世界遺産登録したい場合は、”登録範囲拡大”という形で再度世界遺産申請することも可能です!

”登録範囲拡大”を適用した有名な世界遺産を挙げると、カナダの「カナディアンロッキー山脈自然公園群」などが挙げられますね。

(カナディアンロッキーに関しては、こちらの記事で詳しく解説してます)

本日の確認テスト

(「世界遺産検定」の概要についてはこちらの資料を参考にしてください)

3・4級レベル

『北海道・北東北の縄文遺跡群』に認められている登録基準として正しいものはどれか。

- (ii)

- (iv)

- (v)

- (vi)

③

答え(タップ)>>2級レベル

『北海道・北東北の縄文遺跡群』の説明として誤っているものはどれか。

- 1万年以上も狩猟や漁猟を中心とした定住生活を送っていた。

- 北海道の大船遺跡からはアジア最古の土偶が見つかっている。

- 日本の世界遺産としては初めて発掘された考古遺跡だけで構成された登録となった。

- 特徴的な土地や気候に適応した集落を形成していた。

②

答え(タップ)>>1級レベル

約15,000年前の土器が見つかったことから縄文時代の始まりが見られる遺跡の名称として正しいものはどれか。

- 亀ヶ岡石器時代遺跡

- 大平山元遺跡

- 垣ノ島遺跡

- 小牧野遺跡

②

答え(タップ)>>まとめ

- 17の縄文遺跡から構成されるシリアル・ノミネーション・サイト。

- 定住の痕跡が残っている点が最大の特徴。

- 1道3県の遺跡だけで縄文時代の発展の過程や生活スタイルを見ることができる。

- 「竪穴住居」「環状列石(ストーンサークル」が数多く残る。

- 農耕ではなく狩猟採集を行いながら暮らしていた。

- 「大平山元遺跡」から縄文時代の始まりとされる北東アジア最古の土器が見つかった。

- 「三内丸山遺跡」は縄文時代最大規模の集落跡。

参考文献・注意事項

- 当記事の内容は「世界遺産検定1級公式テキスト<上>」と「世界遺産検定1級公式テキスト<下>」を大いに参考にしています。

- 当記事は100%正しい内容を保証するものではありません。一部誤った記載が存在する可能性があることをあらかじめご了承ください。