こんな方にオススメの内容!

- そもそも明治日本の産業革命遺産が何かを知りたい!

- 産業遺産や近代的な建物が世界遺産登録される理由や条件を知りたい!

- 日本の近代史に興味がある!

- 教養として世界遺産に関する知識を身につけたい!

- 世界遺産検定の受験を考えている!

遺産ポイント

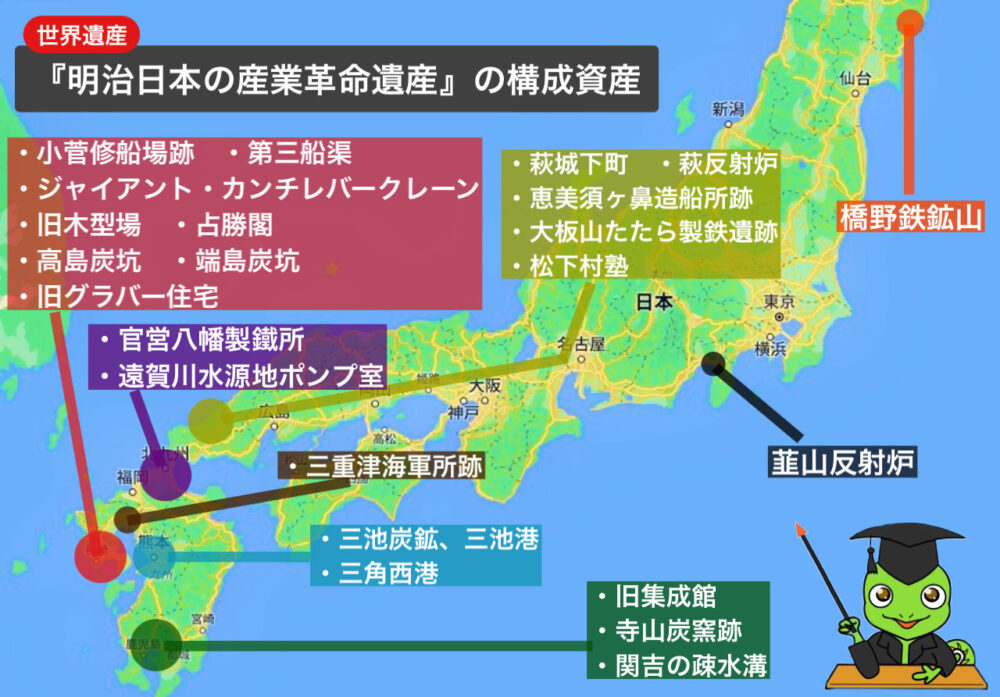

- 23の構成資産で世界遺産登録されているシリアル・ノミネーション・サイト

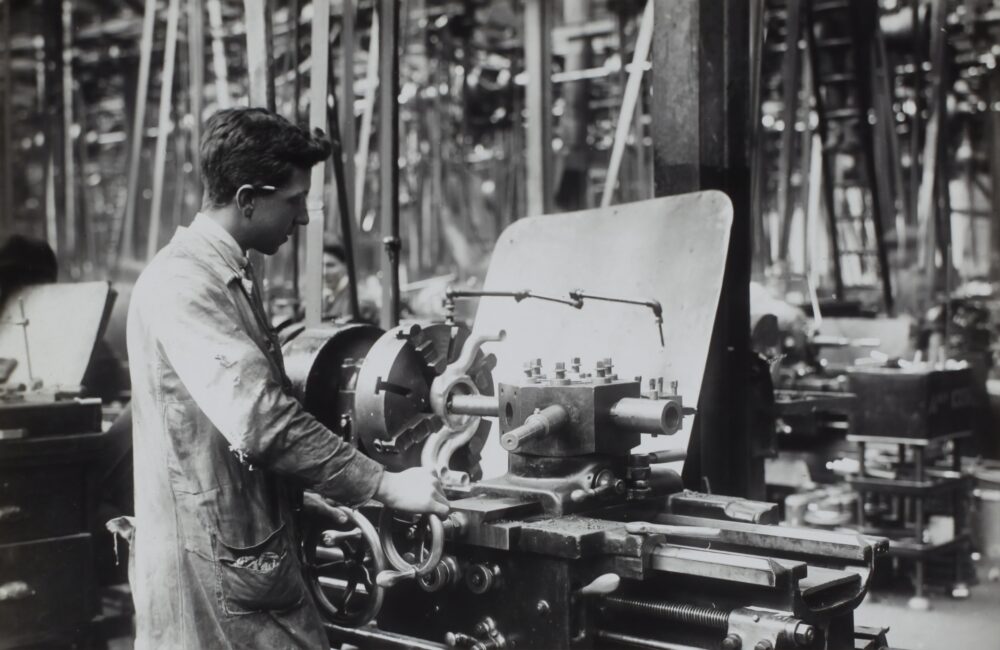

- 西洋技術を導入した結果わずか50年間で大きな経済発展を実現

- 日本の近代化に貢献したキーパーソンは吉田松陰とトーマス・グラバー

「明治日本の産業革命遺産」のプロフィール

| 登録名称 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 |

|---|---|

| 登録年 | 2015年 |

| 所在国 | 日本(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、静岡県、岩手県) |

| 登録ジャンル | 文化遺産 |

| 登録基準 | (ii)(iv) |

| 備考 | シリアル・ノミネーション・サイト(詳細は後述で) |

そもそも「明治日本の産業革命遺産」とは?

『明治日本の産業革命遺産』とは、明治時代の日本において国の経済発展に大きく貢献した複数の関連施設の総称です。

複数の関連施設とは、前述の「プロフィール」の登録名称に書いてあるように、主に「製鉄・製鋼」「造船」「石炭産業」に関わるものです。

たとえ歴史の浅い建物であっても、建築に特徴がなくても、美しい見た目ではなくても、自国や世界に影響を与えた資産であれば世界遺産に登録されることはよくあります。

なお、経済発展の分野で大きく貢献した建築物が世界遺産登録された場合は”産業遺産”と呼ばれます。

日本近代化の歴史

『明治日本の産業革命遺産』は、登録名称に”明治”と入っているように、主に明治時代の歴史を中心に刻んでいます。

ただし、施設によって稼働していた時期が異なるため、厳密には「江戸時代末期〜明治〜昭和初期」に及びます。

| 1850〜1960年 | ・海外の脅威に対抗するための計画が練られる。 ・日本初の工場群となる「集成館」が誕生(主に製鉄、鉄製大砲の製作)。 (集成館の詳細は後述してます) ・次世代の日本を支える人材教育のための施設「松下村塾」が開校する。 (松下村塾の詳細は後述してます) |

|---|---|

| 1868年 | ・明治政府の取り組みにより、日本に西洋の技術者が来日し始める。 ⇨西洋技術により日本の近代化の基礎が築かれた。 |

| 1870〜1880年 | ・海外との交流が本格的に開始される(鎖国から開国へ)。 ・海外の蒸気船による石炭の需要が増えたため、国内で石炭採掘が本格的に始動する。 ⇨石炭開発の中心人物はトーマス・グラバー |

| 1890〜1910年 | ・「西洋技術×日本の伝統技術」という独特の産業化が進む。 ・日本各地で石炭を採掘するための炭坑が操業する。 |

島津斉彬と吉田松蔭による日本近代化政策の始まり

日本の近代化を推し進めることとなる主要人物が、下記の2人です。

- 島津斉彬(しまづなりあきら)

- 吉田松蔭(よしだしょういん)

江戸時代末、日本にとって衝撃的な出来事が起こります。

当時、アジア最強ともうたわれた清(中国)がイギリスによって侵略されてしまったのです(アヘン戦争)。

この出来事を他人事と思えなかった日本は、ヨーロッパ諸国からの侵略などに備えて自国を強化することを決めます。

その際に、島津斉彬が掲げたスローガンが以下です。

富国強兵(ふこくきょうへい)・殖産興業(しょくさんこうぎょう)

簡単に言うと、積極的に機械化させたり鉄道などのインフラを整備し、ヨーロッパに対抗できるような強い国をつくろうという政策です。

また、国を上げて産業化を進めていく上では、専門的な知識や経験を持つ人材が必要です。

そこで、当時武士であり教育者でもあった吉田松蔭が、人材教育をするための教育施設をつくりました。

その教育施設の名称は、「松下村塾(しょうかそんじゅく)」です。

こうして日本は、産業化の基礎づくりと人材教育のための環境を整えていきました。

本格的な西洋技術の導入&トーマス・グラバー来日

現在の鹿児島県付近を統治・管理していた薩摩藩と、現在の鹿児島県付近を統治・管理していた長州藩(萩藩)の各リーダーが結集して「明治政府」が誕生しました。

そして明治政府のメイン政策の一つとして、ヨーロッパの技術・知識を積極的に国内に取り込んでいくことが挙げられたのです。

いわゆる「開国」です。

- 江戸時代:鎖国(さこく)

- 明治時代:開国(かいこく)

開国したことにより、次々と日本に西洋技術、及び知見や技術力をもったヨーロッパの人々がやってきました。

なかでも、石炭開発の指導役としてやってきたトーマス・グラバーの来日は、日本経済に大きな変革をもたらします。

- 日本各地で石炭採掘のための炭坑が開発される。

- 日本初の蒸気機関を用いた石炭採掘が始まる。

- 石炭を採掘する現場と石炭を運搬する港を結ぶ鉄道が整備される。

- 国産の石炭が外国船の燃料として使用され始める。

このように、石炭の生産から、運搬、販売までの流れが国内で新たに誕生したのです。

日本独自の産業化の成功

19世紀末に入ってくると、日本独自の産業化が注目を集め始めます。

ヨーロッパの技術と日本の伝統的な技術が融合した、世界で類を見ない独特な産業化が花開いたのです。

19世紀初頭にヨーロッパの技術を導入した際、完全に従来の日本の技術と取り替えたのではなく、日本の伝統や文化に合わせて徐々に取り込んでいきました。

その結果、他国とは違った形での産業発展に成功したのです。

その後20世紀に入ると、国の大規模プロジェクトとして、製鉄するための施設である「官営八幡製鐵所(かんえいやはたせいてつしょ)」が本格的に操業するなど、日本の産業化の勢いがさらに増していきました。

ちなみに、同時期に日本の近代化を支えた産業遺産として、群馬県の『富岡製糸場』も挙げられます。

こちらも世界遺産登録されており、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【富岡製糸場と絹産業遺産群 | 養蚕業とは?】世界遺産登録理由&歴史をわかりやすく解説!

【富岡製糸場と絹産業遺産群 | 養蚕業とは?】世界遺産登録理由&歴史をわかりやすく解説!世界遺産登録理由

フェリーから見た「端島炭坑(軍艦島)」

『明治日本の産業革命遺産』が世界遺産登録された理由は、大きく下記の2点に分けられます。

- 日本を早期近代化に導いた施設・遺構が見られる

- 国際交流が盛んに行われた歴史を刻む

理由1:日本を早期近代化に導いた施設・遺構が見られる

『明治日本の産業革命遺産』が世界遺産登録された最もわかりやすい理由が、日本をわずか約50年という短い期間で近代化に導いた産業施設・遺構が現在も残されている点です。

この約50年という期間は、ヨーロッパ以外の地域としては圧倒的な経済発展スピードです。

また、この50年間で稼働した施設群が

近代化政策のスタート ⇨ 西洋技術の導入 ⇨ 独自の発展

このように、日本の近代化を進めた歴史的な段階を示しているところもポイントです。

理由2:国際交流が盛んに行われた歴史を刻む

江戸時代末以降、日本は積極的にヨーロッパの技術導入、技術者の受け入れを行ってきました。

また、日本産業が発展するとともに、日本産の物資が世界中に広まっていきました。

このように、技術の交流や貿易が盛んに行われ、日本経済はもちろん、世界経済にも大きな影響を与えた歴史に価値があると評価されたのです。

【日本・世界経済への影響例】

- 西洋技術と日本の伝統技術が融合した独特な経済成長の誕生

- 日本産の石炭がヨーロッパの船舶の燃料として使用された

- 日本を含む東アジアの海の貿易路を活発化させた

構成資産(シリアル・ノミネーション・サイト)

山口県の萩市には構成資産が計5つ点在する(写真は萩城下町の様子)

『明治日本の産業革命遺産』は、工場や遺構など、シリアル・ノミネーション・サイトの世界遺産です。

(シリアル・ノミネーション・サイトについてはこちらの記事で詳しく解説してます)

登録施設は大きく「製鉄・製鋼」「造船」「石炭」「教育・住居」「送水施設」「町」の6つのジャンルに分けることができます。

| ジャンル | 所在地 | 施設名 |

|---|---|---|

| 製鉄・製鋼 | 山口県 | 1.萩反射炉 2.大板山たたら製鉄遺跡 |

| 鹿児島県 | 3.旧集成館 | |

| 静岡県 | 4.韮山反射炉 | |

| 岩手県 | 5.橋野鉄鉱山 | |

| 福岡県 | 6.官営八幡製鐵所(現役) | |

| 造船 | 山口県 | 7.恵美須ヶ鼻造船所跡 |

| 佐賀県 | 8.三重津海軍所跡 | |

| 長崎県 | 三菱長崎造船所(9.小菅修船場跡、10.第三船渠、11.ジャイアント・カンチレバークレーン(現役)、12.旧木型場、13.占勝閣) | |

| 石炭 | 鹿児島県 | 14.寺山炭窯跡 |

| 長崎県 | 15.高島炭坑 16.端島炭坑(軍艦島) | |

| 熊本県 | 17.三角西港 18.三池炭鉱(万田坑)・三池港(現役) | |

| 福岡県 | 18.三池炭鉱(宮原坑) | |

| 教育・住居 | 山口県 | 19.松下村塾 |

| 長崎県 | 20.旧グラバー住宅 | |

| 送水施設 | 福岡県 | 21.遠賀川水源地ポンプ室 |

| 鹿児島県 | 22.関吉の疎水溝 | |

| 町 | 山口県 | 23.萩城下町 |

旧集成館

- 日本近代化の原点とも言える日本初の工場群

- 指揮を取ったのは薩摩藩のリーダー島津斉彬

- 西洋技術の導入の歴史が見られる

旧集成館とは、主に金属加工や造船などを行う施設で構成された日本初の工場群です。

ただし、工場群とはいえ西洋技術者などが生活する宿舎なども含まれています。

- 反射炉

- 旧集成館機械工場

- 旧鹿児島紡績所技師館(宿舎)

現場の指揮を取ったのは、当時薩摩(鹿児島県)のリーダーとして活躍していた島津斉彬です。

日本で初めて西洋技術を導入し、多くの実験を重ねながら産業化を試みた、初期の日本産業化のキーパーソンです。

そして、日本初の蒸気船「雲行丸(うんこうまる)」の建造に成功するなど、数多くの功績を残していきました。

用語メモ

蒸気船(じょうきせん)とは、高温で水を温め蒸気を発生させ、蒸気の力で動力源となる機械を動かしてプロペラ等を回して動く船。従来は大量の燃料を使用して動かしていたが、燃料の消費量を抑えて運航が可能になった。松下村塾(私塾)

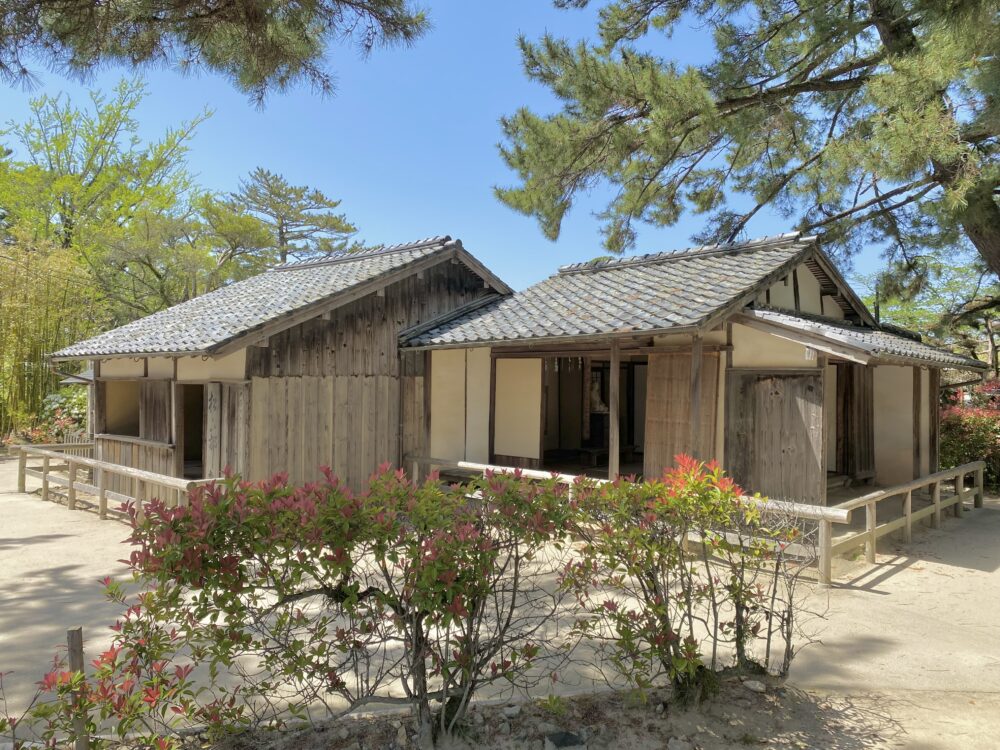

初代内閣総理大臣「伊藤博文」も学んだ山口県の萩市にある「松下村塾(しょうかそんじゅく)」

- 萩市内にある日本を引っ張っていく人材育成施設

- 教育者だった吉田松陰によって開校

- 敷地内には松下神社も建てられている

松下村塾(私塾)とは、日本の近代化を担っていく人材を育てるために吉田松陰によって建てられた萩市内にある教育施設です。

日本の近代化を成功させるためには、西洋技術の知見などを持った人材の育成が不可欠でした。

加えて、施設内で日本の現状を国民に知らせることで、国全体で士気を高め、日本の近代化を推し進める目的もあったのです。

ちなみに、萩市内には松下村塾以外にも、他に4つの構成資産が点在しています。

下記の記事で全ての構成資産を詳しく紹介しているので、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【なぜ萩城下町や松下村塾は世界遺産?】登録理由&歴史をわかりやすく解説!

【なぜ萩城下町や松下村塾は世界遺産?】登録理由&歴史をわかりやすく解説!高島炭坑

- トーマス・グラバーによって開発された石炭の採掘現場

- 日本初の蒸気機関が使用された

前述の「本格的な西洋技術の導入&トーマス・グラバー来日」でも登場したトーマス・グラバーが、日本に来て最初に開発指導した炭坑が高島炭坑です。

これまで日本では石炭産業が活発に行われていませんでしたが、高島炭坑の開発によって、その後日本全国で石炭採掘が盛んに行われるようになっていきました。

なかでも「北渓井坑(ほっけいせいこう)」は、日本初の蒸気機関を使って開発された記念すべき炭坑なのです。

用語メモ

炭坑(たんこう)とは、石炭などの資源を取り出すための鉱山(資源が眠っている山)を指す。なお、「炭鉱」という表記もあるが、基本的に同じ意味で用いられていると考えて良い。端島炭坑(軍艦島)

まるで”軍艦”の形に見えることから通称「軍艦島」と呼ばれている

- 別名「軍艦島(ぐんかんじま)」

- 高島炭坑の技術を受け継いで誕生

- 数多くの住居用の高層鉄筋アパートが建てられた

高島炭坑の技術を受け継いで、次なる石炭採掘現場として誕生したのが端島炭坑です。

沖合の小さな島を拠点に開発が進められ、島には石炭採掘で働く人やその家族なども生活していました。

人口が膨れ上がった結果、高層鉄筋アパートが次々と建てられ、最盛期にはなんと約5,000人もの人々が小さな島で生活をしていました。

島に多くの建物が建てられたため、遠くから見るとまるで海に浮かぶ軍艦にように見えます。

そのため、端島炭坑は別名「軍艦島」とも呼ばれているのです。

なお、端島炭坑で採れた石炭は非常に高品質で、海外からも好評でした。

旧グラバー住宅

- トーマス・グラバーの住居

- 日本最古の西洋風木造建築

- 様々な商談が行われた会場でもある

旧グラバー住宅とは、日本の産業化に大きく貢献したトーマス・グラバーが過ごした住居です。

長崎での貿易取引を行うための「グラバー商会」が設立された住居は、日本の伝統的な建築とイギリスの様式が融合した、日本最古の西洋風木造建築として知られています。

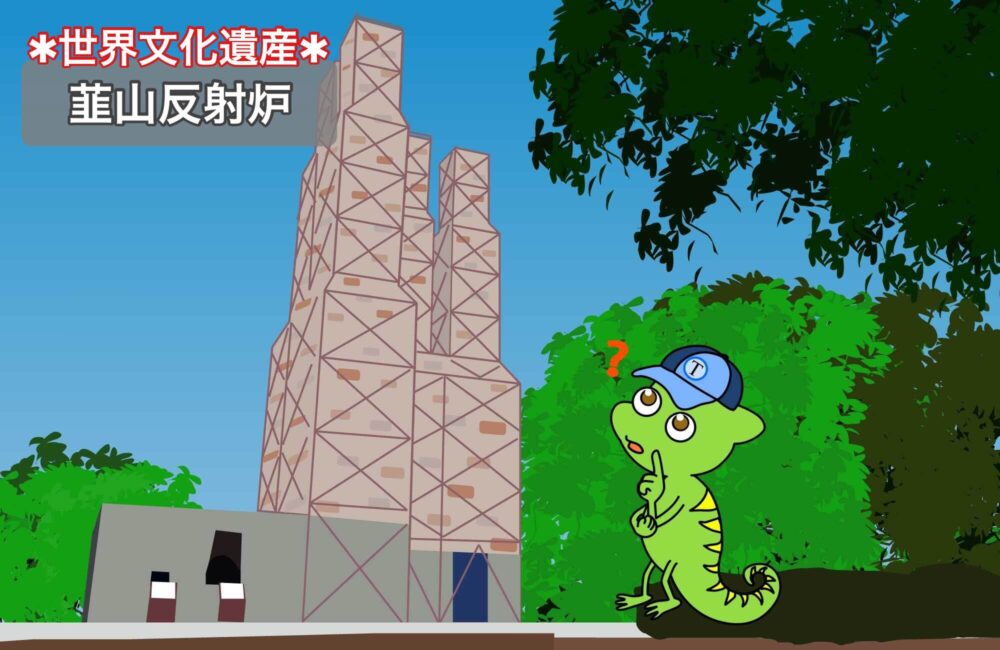

韮山反射炉

現存する反射炉の中では唯一実用されていた韮山反射炉

- 大砲を形造る(鋳造)ためのレンガ造りの機器

- 19世紀に起きたアヘン戦争が大きく影響

- 現存する反射炉の中で実際に稼働していたものとしては国内唯一

韮山反射炉とは、ヨーロッパからの侵攻に対抗すべく、大砲製造に力を入れるために建てられた反射炉です。

反射炉自体は日本各地に点在しますが、実際に稼働していた反射炉としては、韮山反射炉が国内唯一現存するものです。

ちなみに、山口県の「萩反射炉」なども世界遺産登録されていますが、こちらはあくまでも試作品です。

なお、韮山反射炉の詳細は下記の記事で解説しているので、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【なぜ韮山反射炉は世界遺産?江川邸とは?】登録理由&造られた目的&歴史をわかりやすく解説!

【なぜ韮山反射炉は世界遺産?江川邸とは?】登録理由&造られた目的&歴史をわかりやすく解説!ジャイアント・カンチレバークレーン

- 日本初の電動クレーン

- イギリスのアップルビー社製の最新式を採用

- 現役で稼働中

ジャイアント・カンチレバークレーンとは、当時最新式だったイギリス企業の電動クレーンのことで、初めて国内で導入されたのが長崎市の造船場でした。

そして、導入してから100年以上経った現在でも、ジャイアント・カンチレバークレーンは物資を船に積む際に使用されています。

三池炭鉱(万田坑・宮原坑)

- 「万田坑」と「宮原坑」という2つの炭坑からなる

- 石炭採掘に関する施設群も数多く残る

- 囚人労働の歴史を刻む

三池炭鉱は、明治〜昭和初期にかけて石炭採掘現場として稼働しました。

巻揚機室やポンプ室など、多くの施設も良好な状態で残されています。

ところが、燃料のメインが石炭から石油に代わったこと、加えて当時囚人が働いていたことが国の方針によって禁止されたことで、万田坑と宮原坑の両方とも閉鎖されてしまいました。

三角西港(みすみにしこう)

国産資源を海外へ輸送する際ために開港した石積埠頭が特徴的な港町

- 明治三大築港の一つに数えられる国内初の近代的な港

- 九州で採掘された石炭などを国外へ輸送する際に利用

- 当時の石積埠頭や排水路が残されている

「三角西港(みすみにしこう)」は、明治20年(1887年)に開港した、熊本県の宇城市にある国内初の近代的な港です。

近代的と言われる理由は、国内外の最新技術を採用して、当時日本にあったどの港をもしのぐ構造で整備されたためです。

主な利用目的は、九州で生産された石炭などの資源を国外に輸送することです。

旅館として使われていた「浦島屋」などは復元されたものですが、船が出港する際に使われる石積埠頭や排水路は、いまだに当時のものがそのまま残されています。

このように、当時の貿易拠点として使われた港の痕跡が今なお見られる点が評価されて世界遺産登録されました。

課題・問題点

『明治日本の産業革命遺産』は、世界遺産登録される上で大きく3つの問題を抱えています。

- 稼働中の資産を含めた産業施設の保存方法

- 朝鮮人の強制労働の歴史の明示

- 現存しない施設の展示方法

稼働中の資産を含めた産業施設の保存方法

廃墟と化した「端島炭坑(軍艦島)」の保護政策に注目が集まる

世界遺産登録される上で、登録対象となる資産の保護・保全の取り組みは非常に重要です。

特に『明治日本の産業革命遺産』のような産業施設の場合、使われなくなった施設の老朽化が問題視される傾向があります。

さらに、「端島炭坑(軍艦島)」のように、廃墟同然となった資産をどのようにして保護すべきかを明確にしていかなければなりません。

また、「ジャイアント・カンチレバークレーン」や「関吉の疎水溝」のように、施設によっては現在も稼働している施設も存在します。

かつての施設と稼働中の施設を共に保存する、最適な方法を提案することが求められています。

ちなみに日本の場合、通常文化遺産は文化庁が推薦することになっています。

しかし、『明治日本の産業革命遺産』は稼働中の資産も含まれているため、内閣官房するという珍しい行程が取られているのです。

なお、保護計画にも下記のような変更があります。

| 稼働中の資産なし | ・文化財保護法 |

|---|---|

| 稼働中の資産あり | ・港湾法 ・景観法 |

朝鮮人の強制労働の歴史の明示

『明治日本の産業革命遺産』の世界遺産登録時に日本が約束した”訪問者が歴史を理解できるような措置を取る”ことが行われていないと指摘されている問題があります。

その最初の指摘国は韓国です!

『明治日本の産業革命遺産』の構成資産である「端島炭坑(軍艦島)」などは、かつて朝鮮人が強制労働をさせられた歴史があります。

つまり、韓国人にとって端島炭坑の世界遺産登録は他人事ではないのです。

そんな韓国側は、日本に下記のような指摘をしてます。

かつて端島炭坑などで朝鮮人が強制労働をさせられた歴史が示されていない。

この事実は、『明治日本の産業革命遺産』が世界遺産に登録された当初に日本が約束をしていた、「訪問者が歴史をわかるような措置を取る」ことを実施していないことを証明している。

歴史説明の欠如が明らかになった背景としては、2020年に東京に設立された「産業遺産情報センター」での資料展示の影響が大きいです。

実際に韓国の特派員は産業遺産情報センターを訪れ、そこで目にした資料の内容が以下であると伝えています。

- 朝鮮人が強制労働させられた説明が不十分

- 強制労働の犠牲者を記憶する資料がない

- 反対に犠牲者の被害自体を否定する資料が展示されている

以上の件を韓国側はユネスコに報告をし、その報告を受けて調査を行ったユネスコは日本に対して改善を図るよう伝えました。

このように、他国との歴史的つながりのある文化財や自然が世界遺産登録されると、歴史的・政治的・軍事的なトラブルが発生することはよくあります。

しかし視点を変えてみると、遺産の歴史的事実をしっかりと明示することで、世界遺産に関わる国と深い関係を築くことも可能なのです。

現存しない施設の展示方法(三重津海軍所跡など)

姿がほとんど見られない日本の世界遺産として知られる佐賀県の「三重津海軍所跡」

『明治日本の産業革命遺産』の構成資産の中には、現存しない”遺構”という形で登録されている資産が存在します。

遺構はあくまでも”かつて存在した形跡”であるため、実際に目で見て姿を確かめることが難しいといった特徴があります。

このように、目で見て姿を確認しづらい代表的な遺構が、「三重津海軍所跡(みえつかいぐんしょあと)」です。

三重津海軍所跡とは、佐賀県の海岸沿いに位置する、かつて船を組み立てる際に利用された船舶製造現場(通称ドック)です。

しかし、登録名称に”跡”と入っているように、現在見られる姿は製造現場として使われていたとされる一部の形跡のみです。

ほとんど見ることができない最大の理由が、施設のほとんどが地中に埋もれてしまっているためです。

しかし、実はあえて地中に埋もれているものを掘り起こさないという選択がされているのです。

- 施設が使用されなくなる

- ↓

- 次第に雨風などによる環境の変化によって地中に埋もれていく

- ↓

- 地中に埋もれているため、人の手が入りづらくなる

- ↓

- 土が天然の保存材のような役割を果たし、当時の姿に近い状態で残される

世界遺産登録において、必ずしも資産の状態が完全な状態で残されている必要はありません。

一部でも遺構や遺跡と言った形で残されていれば、十分に世界遺産登録される可能性はあります。

(もちろん、完全な状態で残されていれば世界遺産登録される可能性はさらに上がります)

その一方で、現存しない施設の展示方法について解決しなければいけない点があります。

どのようにして見物人に資産の魅力・価値を伝えていくか

目に見えない資産の場合、その価値や魅力を伝えていくことが難しいです。

そこで、三重津海軍所跡では下記のような対策を取っています。

- 資産近くにインフォメーションセンターの設置

- 稼働していた当時の姿に近い大きさの模型の作成

このように実物が見えない資産に関しては、資料館や模型、映像といった工夫を用いて、正確に情報を伝えていく努力が求められているのです。

ただし、過度な施設の建造や誤った情報の掲載など、資産や景観に悪影響を及ぼしかねない整備を行ってはいけません。

ちなみに、同様に見えない資産の展示工夫が行われている他の日本の世界遺産として、『北海道・北東北の縄文遺跡群』が挙げられます。

下記の記事で詳細に解説しているので、三重津海軍所跡などと比較しながらぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【北海道・北東北の縄文遺跡群】世界遺産登録理由&構成資産をわかりやすく解説!

【北海道・北東北の縄文遺跡群】世界遺産登録理由&構成資産をわかりやすく解説!本日の確認テスト

(「世界遺産検定」の概要についてはこちらの資料を参考にしてください)

3,4級レベル

高島炭坑を開発するなど日本の産業革命に大きく貢献した人物として正しいものはどれか。

- ブルーノ・タウト

- トーマス・グラバー

- ル・コルビュジエ

- ピエール・ポール・リケ

②

答え(タップ)>>2級レベル

日本の近代化を担う人物を育成するための私塾を開校した人物として正しいものはどれか。

- 吉田松陰

- 大久保長安

- 長谷川角行

- 島津斉彬

①

答え(タップ)>>1級レベル

「明治日本の産業革命遺産」に関する課題・問題として誤っているものはどれか。

- 朝鮮人が強制労働を強いられた歴史の明示がされていないため韓国から指摘を受けている。

- 周辺の近代的な建物との共存や歴史的な景観を維持するための対策が不十分である。

- 廃墟同然の建物と現在稼働中の施設の具体的な保護・保全計画の提示が求められている。

- 目に見えない資産の価値や魅力を正確に伝えるための工夫が求められている。

②

答え(タップ)>>まとめ

- 23の構成資産からなるシリアル・ノミネーション・サイト。

- 島津斉彬と吉田松陰によって日本の近代化政策が始られる。

- 日本初の工場群となる「集成館」が誕生。

- 次世代の日本を支える人材教育のための施設「松下村塾」が開校。

- トーマス・グラバーの来日により石炭産業が活発になる。

- 国の大プロジェクトである製鉄施設「官営八幡製鐵所」が操業。

- 日本は約50年という短期間で飛躍的な経済発展を遂げた。

- 「ジャイアント・カンチレバークレーン」「関吉の疎水溝」など稼働中の資産も含まれているため、文化庁ではなく内閣官房が世界遺産登録推薦をした。

- 韓国から「朝鮮人の強制労働に関する歴史の明示がされていない」という指摘を受けている。

- 「三重津海軍所跡」など見えない資産の価値を正確に伝えることも世界遺産としての大きな任務。

おまけ:「明治日本の産業革命遺産」のプチ観光情報

世界遺産の韮山反射炉(左手前)世界遺産の富士山(右奥)

今回は『明治日本の産業革命遺産』の構成資産の中でも、特に観光地として人気の高い、「旧集成館(旧集成館機械工場)」「韮山反射炉」「端島炭坑(軍艦島)」の観光情報を簡単に紹介します。

| 旧集成館(旧集成館機械工場) | |

|---|---|

| 最寄り空港 | 鹿児島空港 |

| 最寄り駅 | – |

| 入場料 | 大人:1,000円 子供:500円 |

| 混雑度 | 比較的空いている |

| 観光のベストシーズン | 通年 |

| 営業時間 | 08:30〜17:30 |

| 休業日 | 無休 |

| 目安観光時間 | 2時間 |

| 公式ホームページ | https://www.shuseikan.jp/ |

- 日本各空港 ⇨ 鹿児島空港 [空港リムジンバス:約50分] ⇨ 鹿児島中央駅前(天文館)[市バス:約15分] ⇨ 「仙巌園」バス停 [徒歩:数分] ⇨ 旧集成館

| 韮山反射炉 | |

|---|---|

| 最寄り空港 | 富士山静岡空港 or 羽田空港 |

| 最寄り駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 |

| 入場料 | 500円(江川邸との共通入場券で割引あり) |

| 混雑度 | 比較的空いている |

| 観光のベストシーズン | 通年 |

| 営業時間 | 3〜9月:09:00〜17:00 10〜2月:09:00〜16:30 |

| 休業日 | 毎月第3水曜日 |

| 目安観光時間 | 1時間30分 |

| 公式ホームページ | https://hellonavi.jp/special/shizuoka/hansyaro.html |

- 日本各新幹線駅 ⇨ 三島駅 [鉄道乗車時間:約1時間10分] ⇨ 伊豆箱根鉄道駿豆線「伊豆長岡駅」[徒歩:約25分] ⇨ 韮山反射炉

- 最寄り駅からタクシー利用で約5分。

| 軍艦島(端島炭坑) | |

|---|---|

| 最寄り空港 | 長崎空港 |

| 最寄り駅 | – |

| 入場料 | 4,000〜6,000円 ※ツアー催行会社によって異なる。 |

| 混雑度 | 少し混む |

| 観光のベストシーズン | 4〜10月 |

| 営業時間 | ※フェリー運行時間に準ずる |

| 休業日 | 不定休 |

| 目安観光時間 | 3時間 (往復移動時間:約2時間、上陸可能時間:約1時間) |

| 公式ホームページ | https://www.welcomekyushu.jp/world_heritage/spots/detail/4 |

- 日本各空港 ⇨ 長崎空港 [空港リムジンバス:約40分] ⇨ 大波止 [徒歩:約10分] ⇨ 長崎港ターミナル [フェリー乗船時間:数40分] ⇨ 端島炭坑

なお、軍艦島への上陸は、一部のエリアに限られています。

参考文献・注意事項

- 当記事の内容は「世界遺産検定1級公式テキスト<上>」と「世界遺産検定1級公式テキスト<下>」を大いに参考にしています。

- 当記事は100%正しい内容を保証するものではありません。一部誤った記載が存在する可能性があることをあらかじめご了承ください。