こんな方にオススメの内容!

- そもそも反射炉とは何なのかを知りたい!

- なぜ韮山反射炉が世界遺産になったのか理由を知りたい!

- 産業遺産の魅力を理解したい!

- 伊豆方面への旅行を計画している!

- 教養として世界遺産に関する知識を身につけたい!

遺産ポイント

- 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一部として世界遺産に登録された!

- 建造の指揮を取った江川英龍(えがわひでたつ)がキーパーソン!

- 現存する日本唯一の実際に稼働した反射炉!

「韮山反射炉(にらやまはんしゃろ)」のプロフィール

| 対象となる世界遺産 | 『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』の構成資産の一つ |

|---|---|

| 登録年 | 2015年 |

| 所在国 | 日本(静岡県) |

| 登録ジャンル | 文化遺産 |

韮山反射炉とは

「韮山反射炉」の正体を知るために、まずは名前を分解してみましょう。

- 韮山:静岡県伊豆の国市にある地名

- 反射炉:金属などを溶かして物を形作る設備

つまり、「韮山にある金属などを溶かして大砲などを形づくる設備」ということになります。

そして反射炉と呼ばれる理由は、石炭などを燃やして設備内で発生した炎を天井で反射させることで、金属を溶かすのに必要な設備内の温度を一気に1,000度まで上げる方法が行われているためです。

ちなみに、反射炉を別の言い方にすると「溶解炉(ようかいろ)」になります。

なお、韮山反射炉は2015年に世界文化遺産に登録されました。

江川邸とは

江川邸とは、その名の通り江川さんが暮らしていた家です。

そしてこの江川さんとは、韮山反射炉の建造を担った張本人なのです。

本名は「江川太郎左衛門英龍(えがわたろうざえもんひでたつ)」と言います。

韮山反射炉の建造及び運営は、建造の指揮を取った英龍のみならず、長男の英敏(ひでとし)など様々な人物が関わっていました。

韮山反射炉に関わった歴代の人物が、この江川邸で過ごしていたのです。

江川邸の内部

ちなみに韮山反射炉が建造された江戸時代では、当時、韮山を含む伊豆一帯は江戸幕府が統治していました。

そしてその統治を代理して江川一族が韮山を統治していたのです。

このように江川一族は、当時非常に重要なポジションに立っていた歴史的背景があるからこそ、江川邸という広大な敷地を有する住宅が生まれたのです。

なお韮山反射炉とは異なり、江川邸は世界遺産には登録されていません。

一方で、国の重要文化財には指定されており、厳重に管理されている文化財の一つです。

(江川邸の観光情報はこちらで解説)

韮山反射炉が世界遺産に登録された理由

韮山反射炉が世界遺産に登録された理由は、大きく分けて下記の2点になります。

- 西洋の技術を取り入れて見事に成功した設備の代表例

- 日本の産業化に大きく貢献した

まとめると下記になります。

日本の産業化(経済発展)を進めるために西洋の技術を導入して成功した設備の一つ

なお、韮山反射炉は他の日本の世界遺産の「姫路城」や「原爆ドーム」のように単独で世界遺産に登録されているわけではありません。

「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つであるため、他の文化財とともに世界遺産に登録されている点もポイントです。

このように他の文化財とともに点在して世界遺産登録されているパターンは、世界遺産の専門用語で「シリアル・ノミネーション・サイト」と呼ばれています!

(シリアル・ノミネーション・サイトに関しては、こちらの記事で詳しく解説してます)

韮山反射炉以外で世界遺産に登録されている文化財が気になる方は、ぜひ下記の記事も併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【明治日本の産業革命遺産 | 軍艦島、韮山反射炉など】世界遺産登録理由をわかりやすく解説!

【明治日本の産業革命遺産 | 軍艦島、韮山反射炉など】世界遺産登録理由をわかりやすく解説!西洋の技術を取り入れて見事に成功した施設の代表例(韮山反射炉を建造した理由)

韮山反射炉は、従来の日本式から一新して、ヨーロッパ諸国の技術を導入して建造された施設です。

ヨーロッパの技術の導入により、今まで以上に機能に優れた頑丈な設備をつくることが可能になったのです!

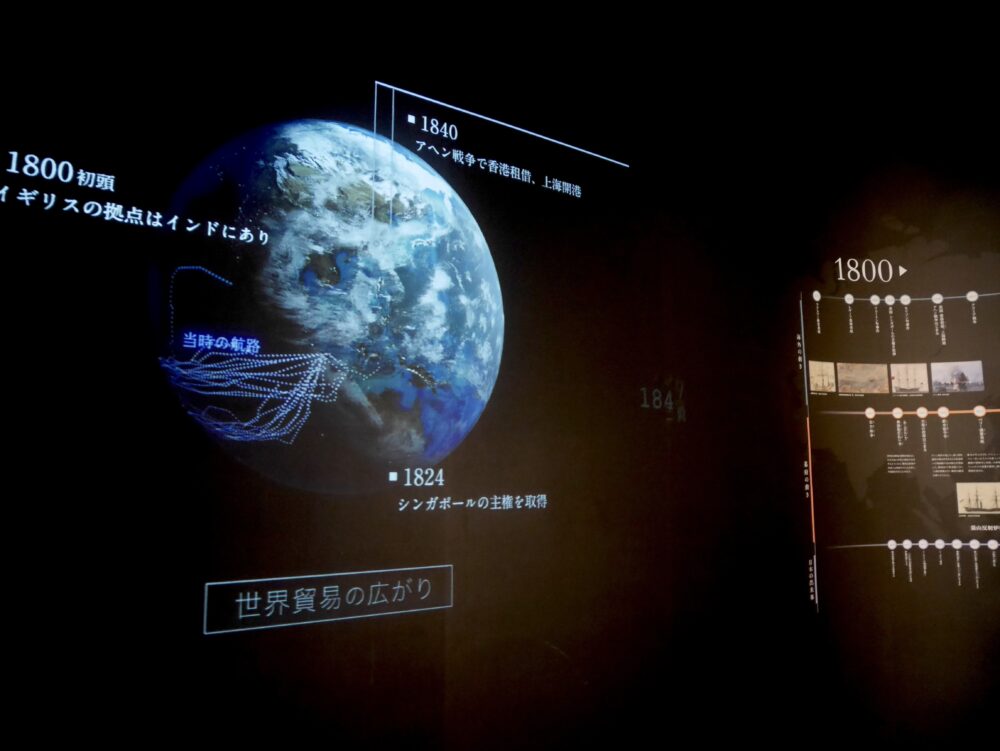

ヨーロッパの技術を挿入してまで韮山反射炉を建造することになったのは、「アヘン戦争」という出来事が大きく影響しています。

アヘン戦争は、清(現在の中国)とイギリスの対立によって発生しました。

争いの結果、イギリスが勝利し、清は敗北しました。

当時の清は非常に強かったため、日本はまさか清が敗戦するとは想像もしていなかったのです。

そして清にほど近い日本にもヨーロッパからの侵攻が迫ってくるのではないか、という懸念が出てきたため、ヨーロッパ諸国に対抗するために軍事力を強化する必要があったのです。

当時つくられた大砲の復元

日本式で大砲などをつくってもヨーロッパの攻撃に対抗できるかわかりません。

確実にヨーロッパに対抗するためには、より頑丈で機能に優れた大砲をつくる必要がありました。

そこで当時先進的だったヨーロッパの技術を導入したのです!

さらに、韮山反射炉にヨーロッパの技術が導入されたことをきっかけに、他の施設や設備でもヨーロッパ式の技術で次々と開発が進められていきました。

韮山反射炉の建造がヨーロッパとの技術の交流を生み出し、現在の日本の技術進歩に大きな影響をもたらしたという歴史的背景が、世界遺産登録の評価対象の一つになりました。

日本の産業化に大きく貢献

韮山反射炉の建造により、日本の金属製の設備の建造は大きく飛躍しました。

前述の「西洋の技術を取り入れて見事に成功した施設の代表例」でも触れた軍事的な目的だけではなく、都市設備の整備など明治以降の日本の経済発展にも大きく貢献したのです。

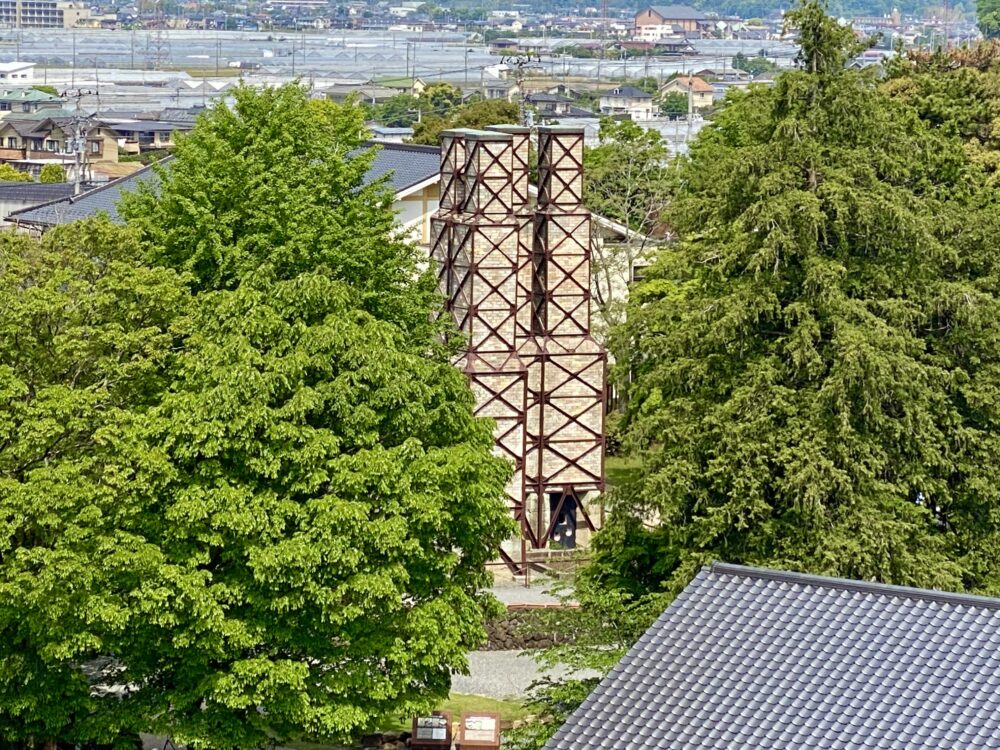

| 反射炉の数 | 2基(4炉) |

|---|---|

| 高さ | 約16m |

| 建築素材 | 耐火レンガ積 外部:凝炭岩石積 |

| 溶解できる量 | (1つの炉で)1.9〜2.6トン |

韮山反射炉のように、他国の技術を導入したことが現在の国の経済発展の土台に繋がっているという歴史的背景は、産業に関わる文化財の世界遺産登録の評価対象になりやすいです。

反対に、自国の技術発展が、他国に大きな影響を与えた歴史がある場合も、世界遺産登録の評価を受けます。

韮山反射炉にヨーロッパの技術が導入されたことは、結果的に日本の経済発展を大きく進歩させることになりました。

もちろん韮山反射炉以外で世界遺産に登録されている文化財も同様に、日本経済の発展の土台となっているため世界遺産に登録されています。

ちなみに同じく世界遺産に登録されている反射炉として「萩反射炉(山口県)」があります。

しかし萩反射炉はテスト用として建造されていたため、実際には使われてはいません。

つまり、韮山反射炉は現存する反射炉の中で唯一実際に稼働していたものなのです!

韮山反射炉建造の歴史

反射炉の隣に併設されている資料館では詳しい解説がされている

前述の「西洋の技術を取り入れて見事に成功した施設の代表例」でも触れたように、韮山反射炉の建造案が持ち上がったのはアヘン戦争の勃発が大きく関係してます。

一方で、韮山反射炉が実際に建造されたタイミングはペリーの来航です。

ペリー来航を含めて、韮山反射炉の建造の歴史を簡単にたどってみましょう!

| 1840年 | アヘン戦争が始まる |

|---|---|

| 1853年 | ペリーが伊豆南部の下田に来航する(ちなみに韮山は伊豆北部に位置する) |

| ペリーの来航に危機感を覚え、反射炉の建造が開始される ⇨この時は韮山ではなく下田付近で建造が開始された | |

| 1955年 | 韮山反射炉建造のリーダーだった江川英龍が亡くなる ⇨長男の英敏が後を継ぐ |

| 1957年 | 約5年(1853〜1857年)をかけて反射炉が完成 |

| 1857〜1964年 | 韮山反射炉の稼働期間 |

| 1964年 | 明治維新が起こる&江戸(現在の東京)に反射炉が建造されたことで韮山反射炉が使われなくなる |

池に映し出された”逆さ反射炉”

下田での建造では反射炉の約4割まで完成していました。

しかし、下田から韮山まで移動させることが困難だったため、改めて韮山で一から反射炉をつくることになったのです!

このような背景から、反射炉の建造には予定以上の歳月がかかったとされています。

英龍が亡くなってからの建造には長男の英敏が後を継ぐことになりました。

ただ、建設地の移動などもあり、建造スピードがかなり遅れていたのです。

そこで、既に佐賀での反射炉の建造が完了させていた技師や職人に建造の協力の要請を出したことで、韮山反射炉の建造が急ピッチで進むようになりました。

韮山反射炉の世界遺産登録範囲

反射炉稼働に大きく関わった「韮山古川」

韮山反射炉の世界遺産登録範囲は、大きく分けて下記の3つになります。

- 反射炉本体

- 反射炉を除く周辺の敷地

- 反射炉近くの河川

現在でこそ反射炉の姿のみが見られますが、反射炉が使用されていた当時は、反射炉周辺に大砲などを作るために必要な設備や小屋なども点在していました。

このようにかつて存在していた重要な建物などは、「史跡指定地」として厳重に完備されているのです。

河川の解説も詳しくされている

河川の正式名称は「準用河川韮山古川」と言います。

反射炉で大砲を製造する過程で、大砲の形にくりぬく作業があります。

そのくりぬく作業に必要な力を得るために、作業小屋に隣接するように水車が作られ、その水車を動かすために河川の水の勢いを利用していたのです。

このように、河川は大砲製造をする上で欠かせない存在と言えます。

韮山反射炉の修復・保全の歴史

世界遺産だけでなく史跡や重要文化財にも指定され厳重に保護されている

韮山反射炉は1864年に稼働が終了した後、約150年もの間、定期的に修復・保全が行われてきました。

反射炉の修復・保全が行われるきっかけとなったのが、韮山反射炉の生みの親「江川太郎左衛門英龍」が亡くなって50年を迎えた時です!

この50年という節目の時期に改めて韮山反射炉が注目を浴び、日本が誇る産業遺産として、保全をする方針になっていきました。

当然のことながら、使用されなくなった反射炉は廃れていました。

そして、最初の修復が行われたのが1908年(明治41年)です。

その後も下記のように、度々修復や保護に関わる指定が行われていきました。

| 1908年 | 最初の修復が行われる(主に煙突部分や外壁のレンガ)。 |

|---|---|

| 1922年 | 国の史跡に指定される。 |

| 1957年 | 煙突の鉄骨部分や落下防止の装置などが修復される。 |

| 1985年 | 反射炉の基礎部分や鉄骨部分などが修復される。 |

| 2011年 | 「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つとして世界遺産登録に推薦される。 |

| 2015年 | 世界遺産に登録される。 →国外からの支援も受けれるようになる。 |

もちろん修復の際には、周辺住民から理解を得て進めていきました。

つまりここまで何度も修復が行われてきた韮山反射炉は、周辺住民にとっても誇りの存在なのです!

本日の確認テスト

(「世界遺産検定」の概要についてはこちらの資料を参考にしてください)

2級レベル

『韮山反射炉』の建造を担った人物名として正しいものはどれか。

- 神屋寿禎

- 長谷川角行

- 江川英龍

- 前川國男

③

答え(タップ)>>1級レベル

『韮山反射炉』建造のきっかけとなった出来事として正しいものはどれか。

- 東インド会社の設立

- カリフォルニアでのゴールドラッシュ

- インド・パキスタン分離独立

- アヘン戦争の勃発

④

答え(タップ)>>※「3,4級」レベルのトレーニングテストは対象外になります。

まとめ

- 韮山反射炉とは、韮山にある金属などを溶かして大砲などを形づくる設備

- 江川邸とは、韮山反射炉の建造の指揮を取った江川一族人物が暮らしていた家

- 江川英龍(えがわひでたつ)が韮山反射炉の建造の中心人物

- 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産として世界遺産登録された

- 西洋の技術を取り入れて見事に成功した施設の代表例

- 日本が反射炉の建造を急いだきっかけは、アヘン戦争で清がヨーロッパ諸国に敗戦したこと

- 明治以降の日本の経済発展にも大きく貢献した

- 韮山反射炉は現存する反射炉の中で唯一実際に稼働していた

- ペリー来航が反射炉建造スタートのきっかけとなった

おまけ①:韮山反射炉プチ観光情報(アクセスなど)

| 所在地 | 静岡県伊豆の国市中268 |

|---|---|

| 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅 |

| 入場料 | 500円(江川邸との共通入場券で割引あり) |

| 開館時間 | 3〜9月 09:00〜17:00 10〜2月 09:00〜16:30 |

| 休館日 | 毎月第3水曜日 |

| 電話番号 | 055-949-3450 |

【車の場合】

- 東名沼津IC・新東名長泉沼津ICから約40分

- 東京都世田谷区・東京インターチェンジから1時間30分〜2時間

【鉄道の場合】

- 新横浜駅から東海道・山陽新幹線(こだま)利用で三島駅下車、伊豆箱根鉄道駿豆線利用で伊豆長岡駅まで約1時間10分

- 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆長岡駅から徒歩約25分

(最寄駅からタクシー利用で約5分)

韮山反射炉を間近で見る場合や資料館(韮山反射炉ガイダンスセンター)を訪れる場合は入場料が必要です。

一方で、周辺のお土産センターや近くの展望台から韮山反射炉を臨む場合には無料です!

展望台からは「韮山反射炉&富士山&茶畑」のコラボが見られる

ちなみに韮山反射炉を見ることができる展望台からは、なんと同じく世界遺産に登録されている富士山も臨むことができます。

「韮山反射炉×富士山」のように別々の世界遺産を一度に見ることができる”ダブル世界遺産”は、韮山反射炉ならではです!

| 韮山反射炉 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業(2015年登録) |

|---|---|

| 富士山 | 富士山 – 信仰の対象と芸術の源泉(2013年登録) |

韮山反射炉ガイダンスセンター

韮山反射炉ガイダンスセンターとは、韮山反射炉の建造の歴史や構造などを学ぶことができる資料館です。

反射炉の建造初期から始まり、2015年に世界遺産に登録されるまでの歴史に沿った流れで学ぶことができます。

当時使用されていた反射炉の一部や、実際に作られた大砲の一部の展示など、当時の姿をイメージしながら見ることができる点が特徴です!

また、シアター形式でもわかりやすく丁寧に解説しているため、反射炉や産業遺産に詳しくない方でも理解しやすいです。

おまけ②:江川邸プチ観光情報(アクセスなど)

江川邸に隣接する美しい庭園

| 所在地 | 静岡県伊豆の国市韮山韮山1 |

|---|---|

| 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅 |

| 入場料 | 650円(韮山反射炉との共通入場券で割引あり) |

| 開館時間 | 09:00〜16:30 (水曜日のみ09:30〜15:00) |

| 休館日 | 年末年始、毎月第3水曜日 |

| 電話番号 | 055-940-2200 |

【車の場合】

- 東名沼津IC・新東名長泉沼津ICから約40分

- 東京都世田谷区・東京インターチェンジから1時間30分〜2時間

【鉄道の場合】

- 新横浜駅から東海道・山陽新幹線(こだま)利用で三島駅下車、伊豆箱根鉄道駿豆線利用で韮山駅まで約1時間

- 伊豆箱根鉄道駿豆線 韮山駅から徒歩約20分

(最寄駅からタクシー利用で約5分)

近くの韮山反射炉と合わせて訪れる場合は、韮山反射炉×江川邸の共通入場券を購入するとお得です!

1,150円 ⇨ 800円

江川邸は隣接する庭園と合わせても1時間ほどで周れる広さです。

そのため、あまり時間に余裕のない方でも少し立ち寄るにはちょうど良いかもしれませんね!

参考文献・注意事項

- 当記事は100%正しい内容を保証するものではありません。一部誤った記載が存在する可能性があることをあらかじめご了承ください。