こんな方にオススメの内容!

- なぜ奈良の社寺が世界遺産に登録されたのか理由が気になる!

- 世界遺産に登録されている社寺のそれぞれの詳細を知りたい!

- 教養として世界遺産に関する知識を身につけたい!

- 世界遺産検定の受験を考えている!

- 奈良への旅行を考えている!

遺産ポイント

- 『古都奈良の文化財』は8つの文化財で構成されている。

- 奈良は「律令制」や「仏教興隆政策」などの歴史を刻む。

- 「白鳳文化」や「薬師寺伽藍配置」など奈良文化の様子が見られる。

「古都奈良の文化財」のプロフィール

| 登録名称 | 古都奈良の文化財 |

|---|---|

| 登録年 | 1998年 |

| 所在国 | 日本(奈良県) |

| 登録ジャンル | 文化遺産 |

| 登録基準 | (ii)(iii)(iv)(vi) |

| 構成資産 | 平城宮跡、元興寺、薬師寺、興福寺、東大寺、唐招提寺、春日大社、春日山原始林(計8件) |

なぜ社寺が多い?歴史の流れから見る『古都奈良の文化財』

奈良を代表する寺院「東大寺」の「南大門」

『古都奈良の文化財』とは、合計8つの神社やお寺からなる総称です。

よく比較対象になる『古都京都の文化財』の17の構成資産に比べると少ないものの、歴史的価値や建築面の素晴らしさでは京都に劣りません!

現在の奈良はかつて「平城京(へいじょうきょう)」と呼ばれ、約1300年前は日本の首都でした。

そんな平城京時代に建てられた神社やお寺が世界遺産に登録されています。

| 708年 | 元明天皇(げんめいてんのう)によって平城京への首都移行が決まる。 |

|---|---|

| 710年 | 藤原京(現在の奈良県)から平城京へ首都(都)が移される。 |

| 718年 | 飛鳥藤原地方から元興寺と薬師寺が移築されてくる。 |

| 720年 | 興福寺が建造される。 |

| 745年 | 東大寺が建造される(751年に大仏殿(金堂)が完成) |

| 759年 | 唐招提寺が建造される。 |

| 768年 | 春日大社が建造される。 |

| 1180年 | 奈良が内乱に巻き込まれる。 ⇨東大寺と興福寺の伽藍の多くが焼失する。 |

| 室町時代(約700年前) | 奈良にある社寺の多くが衰退する。 |

| 明治維新以降(約150年前) | 様々な法律が制定されて奈良の社寺が保護されるようになる。 |

| 1992年 | 『古都奈良の文化財』として世界遺産の暫定リストに入る(暫定リストについてはこちらの記事で詳しく解説してます) |

| 1998年 | 世界遺産に登録される。 |

以上の歴史をたどってみると、奈良に多くの社寺が建てられた理由がわかります。

- 平城京が日本の中心となり必要な社寺が次々と建てられたため。

- 平城京が首都になると同時にかつての首都(藤原京)から多くのお寺が移築されてきたため。

世界遺産登録理由

古来からの奈良の伝統”山焼き”が毎年行われる「若草山(わかくさやま)」

『古都奈良の文化財』が世界遺産登録された理由は、大きく下記の4つに分けられます。

- 海外との交流が盛んに行われて発展した歴史

- 古い街並みや建物の証拠が残されている

- 奈良時代の神社・寺院建築が見られる

- 日本独特の宗教・文化を感じ取れる

よく比較対象にされる平安京(現在の京都市)時代の建造物ですが、平安京に都が置かれて以降、「都市化」「度重なる争い」「近代化した街の整備」などによって、当時建てられていた建物の痕跡はほとんど残されていません。

一方で平城京時代の奈良の建造物は、京都ほど都市化などが進まなかったため、数百年前の当時の建物がいくつも見られる点が大きな違いです。

理由①:海外との交流が盛んに行われて発展した歴史

奈良は中国の都市を参考に街づくりが行われた

平城京として発展した背景には、隣国の中国や朝鮮など海外との関わりが大きく関係しています。

特に当時の中国の唐との交流は、平城京の街や文化をつくり上げる上で大きな影響を受けたことは言うまでもありません。

【唐の影響を受けた点】

- 仏教が伝わり日本独自の仏教建造物が多く建てられた。

- 唐の首都「長安」の街をモデルに平城京の街づくりが行われた。

- 日本の国の仕組みの土台となる「律令制(りつりょうせい)」が採用された。

用語メモ

律令制(りつりょうせい)とは、「律」と「令」という2つの法律によって国を統治する制度。中国の唐を参考に定められたが、内容には違いが見られる。

当時、日本にも木造建築技術がありました。

そこに中国の文化が入ってきたことによって、より独特で高度な木造建築技術・芸術が誕生したのです。

当時の奈良時代に建てられた建造物は、次第に中国や朝鮮では衰退し大部分が失われてしまいましたが、一方で奈良には多くの建物が残されています。

こうした他国ではなかなか見られない木造建築物の歴史が残されている点も、世界遺産登録される上で高い評価を受けているのです!

理由②:古い街並みや建物の証拠が残されている

世界遺産「元興寺」周辺に広がる江戸時代の街並みも保護地域に指定されている

現在でもかつての日本の首都平城京の面影を残していると言われる最大の理由は、遺跡や遺構が多く残されているためです!

平城京が繁栄した約1300年前に建てられた建物は、そこまで多くは残されていません。

一方で、”建てられていた痕跡”は奈良市内で多く見つかっています。

遺跡・遺構(痕跡)として特に有名なのが、平城宮跡(へいじょうきゅうせき)です。

2010年に復元された「第一次大極殿(だいいちじだいごくでん)」

その名の通りかつて平城京にあった宮殿で、この宮殿を中心に約10万人が暮らしていたとされる平城京の街が整備されていました。

そして、宮殿と街並みの痕跡が広範囲に及んで見つかっているのです!

例えば奈良のお隣の京都は、平安京の街づくりが行われた同じ場所で新しい街づくりが度々実施されました。

一方で奈良は、平城京の街があった場所から少し離れた場所で新しい街づくりが行われました(現在の奈良駅などがある場所)。

このように、同じ場所ではなく別の場所で新たな街造りが行われていたことで、現在でも平城京当時の遺構を見ることができるのです。

こうして遺構・遺跡は、当時の平城京の文化・慣習を伝える貴重な資料として、世界遺産登録における高い評価ポイントとなりました。

また、明治時代以降には日本で下記のような保護・保全における法律も整備されました。

- 古社寺保存法(こしゃじほぞんほう)

- 国宝保存法(こくほうほぞんほう)

- 史跡名勝天然記念物法(しせきめいしょうてんねんきねんぶつほう)

こうした保護・保全の取り組みの成果も大きく影響しています。

理由③:奈良時代の神社・寺院建築が見られる

東大寺の大仏殿におさめられている「奈良の大仏」

現在でも飛鳥・奈良時代の神社・寺院建築を見ることができる点も、高く評価されています。

このように当時の姿を残している木造建造物群は、東アジア全体で見ても奈良以外にはありません。

そして、当時の姿を残している社寺が存在することにより、仏教や神道などの日本の宗教が日本全国に広がり、社寺の力によって日本の社会・政治が変わっていた過程を見ることができるのです。

平城京に多くの社寺が建てられることになった大きな出来事があります。

その出来事とは、「仏教興隆政策(ぶっきょうこうりゅうせいさく)」です!

用語メモ

仏教興隆政策(ぶっきょうこうりゅうせいさく)とは、日本全国に仏教を広げていくためのプロジェクト。この計画からも当時仏教が国を統治するほどの力を持っていたことがわかる。政策によって、周辺の山や森をを含めて多くの社寺が建造されていきました。

自然と一体となって木造建造物が多く建てられている点は、奈良独特の風景といえます。

(文化的景観に関しては、こちらの記事で詳しく解説してます)

また、奈良の文化財がこれほどまでに保存状態が良い理由には、個々の建物の保護の法律だけでなく、周辺環境を含めた保全政策を打っている点も大きいのです。

【周辺環境を含めた具体的な保全政策】

- 「春日山地区(東大寺など)」「平城宮跡地区」「西ノ京地区(薬師寺など)」の3つに分けて周辺環境を保護している。

- ハーモニーゾーンと呼ばれる環境保全と都市開発との調和を図るための区域も存在する。

このような環境保全の取り組みの影響もあり、現在でも奈良には高さ60m(いわゆる高層ビルと呼ばれる高さ)以上の建物が1つも存在しません。

個々の文化財だけでなく、周辺環境や景観も含めて当時の雰囲気を体験できるようになっている点こそ、奈良の魅力と言っても過言ではありませんね。

理由④:日本独特の宗教・文化を感じ取れる

山や森などに神様が宿っていると考えられている日本の宗教思想

約1300年前の街づくりや建造物を見ることができる奈良では、当時の日本の独特な宗教・文化を感じ取ることもできます。

なぜなら奈良に残る遺跡や建造物からは、日本で発展した神道・仏教という宗教の特徴が見られるからです。

さらに建物だけではなく、現在でも神道や仏教をはじめとする宗教儀式や行事が盛んに行われており、宗教文化を継承している点も高く評価されています。

奈良時代は、710〜784年という短い期間で幕を下ろしましたが、首都が別の街に移った後も奈良では宗教の信仰が続けられました。

信仰が続いた結果、社寺の建造は引き続き行われ、その後も日本全国への影響力を持ち続けたのです!

そして奈良では、”宗教によって国を統治する”という考えが誕生するほどになりました。

世界遺産登録された文化財(構成資産)

興福寺境内の中心に位置する「中金堂」

『古都奈良の文化財』に含まれる構成資産は合計8つです。

- 平城宮跡(へいじょうきゅうせき)

- 元興寺(がんこうじ)

- 薬師寺(やくしじ)

- 興福寺(こうふくじ)

- 東大寺(とうだいじ)

- 唐招提寺(とうしょうだいじ)

- 春日大社(かすがたいしゃ)

- 春日山原始林(かすがやまげんしりん)

上記のラインアップを見てわかる通り、神社やお寺だけではなく、「遺跡(平城宮跡)」や「天然記念物(春日山原始林)」も含まれています。

このように、神社、寺、遺跡、天然記念物と構成資産のバリエーションが豊かな点が『古都奈良の文化財』の特徴の一つと言えます。

また、前述の「なぜ社寺が多い?歴史の流れから見る『古都奈良の文化財』」の文末でも解説したように、平城京の一つ前の首都である「藤原京」から移築された建物が多い点も特徴です。

平城宮跡(へいじょうきゅうせき)

平城宮跡はかつての都「平城京」の宮殿とその街並みを残す

- 平城京の政治や儀式などが行われていた宮殿

- 東西1.3km、南北1km、という日本最大規模の史跡

- 地下に良好な状態の遺構が残されている

平城京の中心的建物と言えるのが平城宮跡です。

かつては巨大な宮殿を中心に平城京の街が広がっており、『古都奈良の文化財』の世界遺産登録に大きく貢献した遺跡と言っても過言ではありません。

現在地上で見られる大極殿(だいごくでん)などの木造建築物は、残念ながら近年復元されたものです。

ただし、復元建物の地下には、当時の姿のまま残された遺構が良好な状態で保存されています。

【復元の歴史】

- 1995年:平城京の発掘調査が始まる。

- 1998年:朱雀門(すざくもん)、東院庭園(とういんていえん)などが復元される。

- 2010年:大極殿が復元される。

このようにたとえ建物が復元されたとしても、下記の条件を満たしていれば世界遺産登録の対象にすることが可能です。

- 遺跡・遺構が状態よく残されている。

- 「特別史跡」「特別名勝」「国宝」「重要文化財」などで国が厳重に保護体制を整えている。

ちなみに平城宮跡は、特別史跡と特別名勝に指定されています。

元興寺(がんこうじ)

構成資産の中で特に長い歴史を持つ元興寺

- 蘇我馬子(そがのうまこ)が建てた飛鳥寺を平城京に移築したお寺

- 世界遺産に登録されているお寺の中で最も長い歴史を持つ

- 周辺には江戸時代の古い街並みが残されている

元興寺は、藤原京から移築してやってきたお寺の代表格です。

建てられた時代は奈良時代よりもさらに昔の飛鳥時代になるため、世界最古の木造建造物として有名な「法隆寺」と同世代ということになります。

一方で、世界遺産へ推薦した当初は、実は元興寺は構成資産に含まれていませんでした。

しかしその後、江戸時代の面影を残す周辺の街並みとともに保存することが決まったため、滑り込みで構成資産に含まれることになったのです。

薬師寺(やくしじ)

建造当時の姿を見ることができる「東塔(写真左)」と再建された「金堂(写真右)」

- 藤原京から平城京に移築されたお寺

- 「裳階(もこし)」と呼ばれるひさしがつく独特な形式の三重塔を持つ

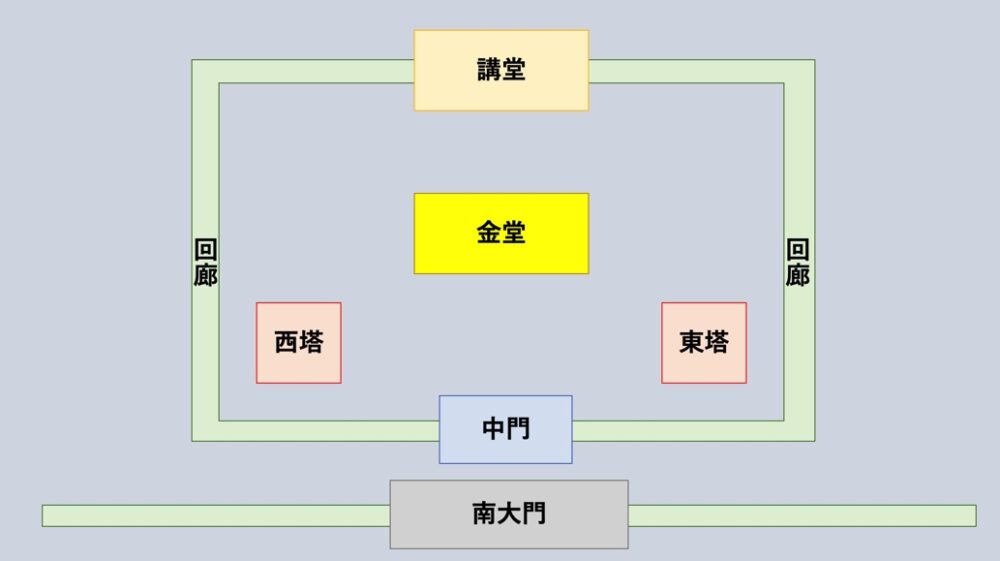

- 「薬師寺伽藍配置」で有名

天武天皇が藤原京で建てたお寺が、平城京に移築されたのが薬師寺です。

日よけや雨よけのために使われる小さな屋根の「ひさし」が独特な形状をしており、他の三重塔ではなかなか見られない点が目を引きます。

このような独特な形状・デザインは、奈良発祥の白鳳文化(はくほうぶんか)の代表例とされ、当時の文化繁栄を象徴する貴重な資料ともなっています。

用語メモ

白鳳文化(はくほうぶんか)とは、平城京に都(首都)が移るまでの飛鳥時代に栄えたおおらかな文化。東大寺などで見られる”天平文化”よりも歴史が古い。さらに、「薬師寺伽藍配置(やくしじがらんはいち)」という日本を代表する寺院の各建物の配置デザインが有名で、日本全国の寺院建築に大きな影響を与えています。

「薬師寺伽藍配置」のイメージ

なお、歴史上度重なる火災や自然災害によって多くの建物が焼失しましたが、東塔は当時のままの状態で残されている貴重な建造物です。

興福寺(こうふくじ)

奈良最大の五重塔を持つ興福寺

- 藤原京から平城京に移築された寺

- 三重塔と五重塔はともに国宝に指定

- 五重塔は近代建築を含めても奈良県で最も高い建造物

藤原不比等(ふじわらのふひと)によって、藤原京から平城京に移築された奈良を代表するお寺です。

三重塔と五重塔の両方が見られる点は他の寺院と比べても珍しく、2つの塔はともに国宝に指定されています。

また、建物だけでなく環境保全にも力を入れている奈良では、あまり近代的な高い建物がありません。

そのため、現在奈良で最も高い建物が興福寺の五重塔という面白いポイントもあります!

ちなみに興福寺の五重塔の高さは、京都で最も高い東寺の五重塔に次いで、日本で2番目に高い木造の塔ともなっています。

東大寺(とうだいじ)

世界最大級の木造建造物と言われる東大寺の「大仏殿」

- 国を安定させるため(国家鎮護)に建てられた世界最大規模の木造建造物

- 日本最大級の大仏である”奈良の大仏”があることで有名

- 9つもの国宝を有する

東大寺の建造は、奈良時代の国家プロジェクトとも言えるものでした。

当時、決して国の動きが安定していたとは言い切れない中、国家鎮護のために建造が決定し、巨大な大仏までもが納められました。

大仏が納められている「大仏殿」をはじめ、東大寺には9つもの国宝があります。

特に大仏殿と並んで有名な建物が、「正倉院(しょうそういん)」です。

当時の天皇であった聖武天皇が、宝物のように大切にしていたものの多くが正倉院に保管されています。

中でも「東大寺山堺四須図(とうだいじさんかいししず)」は、東大寺のお寺地図とも言えるもので、当時の平城京の発展を見て取れる貴重な資料です。

なお、東大寺の建築構造や建築秘話などの詳細については、下記の書籍内でイラスト付きでわかりやすく解説されてます。

気になる方は、ぜひ一度手に取って読んでみてください。

- 商品名:歴史がわかる世界遺産イラスト大図鑑

発売日:2021年3月 - Amazonから購入

- 楽天から購入

- Yahooショッピングから購入

唐招提寺(とうしょうだいじ)

奈良時代当時の建物を見ることができる唐招提寺の「金堂」

- 鑑真(がんじん)が修行者の生活規律(戒律)を学べる環境として建造

- 京都が平安京に移ってからも建造が続けられていた

- 奈良時代当時の建物が多く残っている

都が平城京にあった時代から、平安京に移って以降も建造が続けられていたお寺です。

そのため、奈良時代、平安時代と時代を超えた建物が見られる点が特徴です。

また現在見られる建物の多くが、奈良時代に建てられた建物のため、”奈良時代建築の宝庫”とも言われています。

春日大社(かすがたいしゃ)

周囲の自然と一体化したように建てられた春日大社

- 春日山・御蓋山(みかさやま)という”神が降臨する山”として見られていた付近に建てられた

- 「式年造替(しきねんぞうたい)」という一定年ごとに建て替えを行う制度が設けられていた

- 日本を代表する神社建築「春日造」として有名

”神が降臨する山”

このように見られていた春日山・御蓋山(みかさやま)近くに建てられた神社です。

自然を神様とする日本独自の宗教である神道を象徴するように、神社と自然が一体となった造りが特徴です。

また、日本を代表する神社建築「春日造」発祥の神社でもあり、全国の神社(特に関西エリア)への影響力も非常に大きいです。

なお、一時は近くの興福寺と合併する形となりましたが、神仏分離令(しんぶつぶんりれい)により再度春日大社として独立した建物となりました。

用語メモ

神仏分離令(しんぶつぶんりれい)とは、神社(神様)とお寺(仏様)をはっきりと分けて考えること。反対の言葉としては、神道(神社)と仏教(寺)を合わせて考える「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」が挙げられる。春日山原始林(かすがやまげんしりん)

春日山原始林は構成資産唯一の「特別天然記念物」に指定されている

- 構成資産の中で唯一の自然部門(扱いは自然遺産ではなく文化遺産)

- 同じく世界遺産登録されている春日大社に隣接

- 特別天然記念物にも指定されている

『古都奈良の文化財』の構成資産の中で唯一の自然を対象とした文化財です!

春日山は9世紀から今に至るまで、ずっと森林内で動植物の狩猟採集、及び木の伐採などを禁じてきました、

その理由としては、春日山自体が神様として扱われていたためです。

このように、長い期間人の手が加わっていない、神様が宿る森林という点が高い評価を受けました。

また春日山原始林は、国宝や特別史跡と並ぶ保護政策である「特別天然記念物」にも指定されています。

このような状態の春日山原始林は、自然の山や森を神様と見立てる日本独自の宗教の考えを示しているのです。

なぜ「法隆寺」は単独で世界遺産?

1993年に世界遺産登録された法隆寺も同じく奈良県に所在する

『古都奈良の文化財』の構成資産と同じく奈良県にあり、奈良市にもほど近い「法隆寺」は構成資産ではなく、『法隆寺地域の仏教建造物』として単独で世界遺産登録されています。

さらに、法隆寺は1993年に世界遺産登録されており、日本初の世界遺産でもあるのです。

法隆寺が単独で世界遺産登録された理由は、主に下記の3つが挙げられます。

- 奈良時代ではなく飛鳥時代を代表する歴史的建造物。

- ”世界最古の木造建造物”という大きな特徴を持つ。

- 『古都奈良の文化財』に登録されている社寺との歴史的繋がりが薄い。

日本初の世界遺産に選ばれている点からもわかる通り、法隆寺は他の文化財と合わせなくても、単独で登録されるべき特徴や時代背景を持っているのです。

「道路建設」「モノレール建設」などの問題を抱える

モノレール建設計画は奈良の雰囲気・景観を壊すとして問題視されている

【『古都奈良の文化財』が抱える問題】

- 道路の建設による平城宮跡への影響

- 平城宮跡に復元を予定している建造物の真正性(真正性の詳細はこちらの記事で解説)

- 世界遺産範囲近くで建設が計画されているモノレール

特に、最も大きな問題として挙げられているのが、モノレール建設計画です。

建設予定地は、春日大社などの近くになる若草山です。

若草山は、春日大社や春日山原子林などの世界遺産登録エリアに近く、環境保全指定のエリア内でもあるため、近代的な建物の建設は禁じられています。

実際に建設に対して指摘を受けているため、早期の計画破棄、または計画の変更が求められています。

一方で現在、平城宮跡の中心を横断するように通っている鉄道ですが、こちらは2060年完成を目指して移設工事が検討されています。

すでに世界遺産登録されているエリアで、直接指摘は受けていないものの、景観保護のために自ら動いている形です。

本日の確認テスト

(「世界遺産検定」の概要についてはこちらの資料を参考にしてください)

3,4級レベル

『古都奈良の文化財』の構成資産として誤っているものはどれか。

- 薬師寺

- 醍醐寺

- 東大寺

- 春日大社

②

答え(タップ)>>2級レベル

奈良に数多くの寺院が建築・移築されることになった政策の名称として正しいものはどれか。

- 神仏分離令

- 大化の改新

- 仏教興隆政策

- 仏教治国策

③

答え(タップ)>>1級レベル

「興福寺」に関する説明として正しいものはどれか。

- 戒律を学ぶために建てられた。

- 周辺の山や森などを含めた一帯が登録範囲に指定されている。

- 藤原不比等によって移築され平城京に建てられた。

- 三重塔と五重塔はともに重要文化財に指定されている。

③

答え(タップ)>>まとめ

- 『古都奈良の文化財』は8つの文化財で構成されている。

- 平城京は中国の長安の街をモデルに造られた。

- 中国から来た律令制によって国の仕組みの土台が完成した。

- 社寺だけでなく「平城宮跡」のような遺跡・遺構も見られる。

- 仏教興隆政策によって平城京の多くの社寺が建てられるようになった。

- 個々の文化財だけでなく周辺環境の保全にも力を入れている。

- 「白鳳文化」「薬師寺伽藍配置」「春日造」など奈良で栄えた文化・伝統を見ることができる。

- モノレール建設などの景観問題を抱えている。

おまけ:奈良公園のシカは時期によって気性が変わる!?

東大寺などがある春日山地域にはシカがたくさん生息している

実は、奈良公園にいるシカは野生です。

奈良県などの自治体が繁殖させて管理しているわけではないのです。

つまり、野生動物である以上どんな行動を起こすかはわかりませんので、シカと触れ合う際には注意が必要です!

主な注意事項は下記になります。

- 自ら不用意に近づかない!

- 自然に生えているものを除き鹿が病気にかかる恐れがあるため「鹿せんべい」以外は与えない!

- シカが食べてしまう恐れがあるためビニール袋等のゴミは外に出さない!

- 奈良のシカは国の天然記念物なので危害を加えない!

また春になると、出産後のメスジカが子供を守るために気性が荒くなることがあります。

秋はオスジカが発情期に入るため、気性が荒くなることがあります。

春や秋に訪れようと考えている方は要注意ですね。

参考文献・注意事項

- 当記事の内容は「世界遺産検定1級公式テキスト<上>」と「世界遺産検定1級公式テキスト<下>」を大いに参考にしています。

- 当記事は100%正しい内容を保証するものではありません。一部誤った記載が存在する可能性があることをあらかじめご了承ください。