こんな方にオススメの内容!

- 白川郷と五箇山の合掌造り集落が世界遺産登録された理由が気になる!

- そもそも合掌造りとは何かを知りたい!

- 教養として世界遺産に関する知識を身につけたい!

- 世界遺産検定の受験を考えている!

- 白川郷・五箇山への旅行を考えている!

遺産ポイント

- ブルーノ・タウトをはじめ国内外に大きなインパクトを与えた合掌造り家屋がシンボル

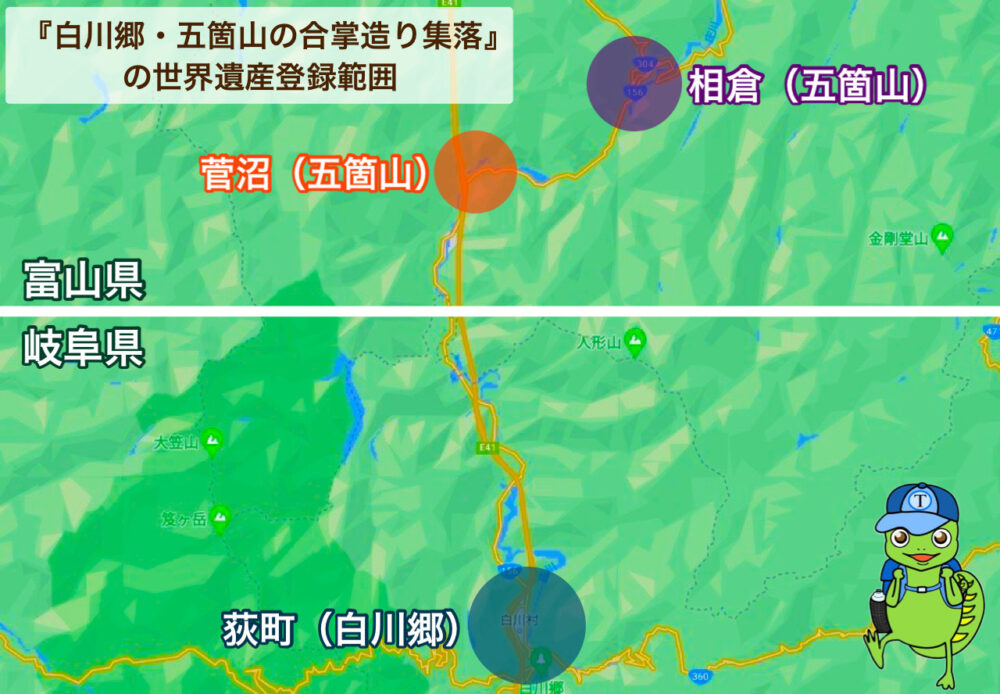

- 世界遺産登録範囲は「荻町」「相倉」「菅沼」の3つの集落

- 「結」「大家族制度」など独特な文化が育まれた

「白川郷・五箇山の合掌造り集落」のプロフィール

| 登録名称 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 |

|---|---|

| 登録年 | 1995年 |

| 所在国 | 日本(岐阜県 / 富山県) |

| 登録ジャンル | 文化遺産 |

| 登録基準 | (iv)(v) |

そもそも「白川郷・五箇山の合掌造り集落」とは?

「荻町」の展望台から見た白川郷の合掌造り集落

『白川郷・五箇山の合掌造り集落』とは、岐阜県と富山県に点在する”合掌造り”という日本の伝統家屋で構成される集落を指します。

- 白川郷:日本の伝統家屋が多く残されている岐阜県の地名

- 五箇山:日本の伝統家屋が多く残されている富山県の地名

- 合掌造り:伝統家屋の建築名称

- 集落:伝統家屋が密集する村

では、合掌造りの仕組みや特徴について深堀りしてみましょう。

合掌造りの仕組み・特徴

45〜60度の急斜度の茅葺き屋根がシンボルの合掌造り

合掌造り建築の特徴は、大きく下記の3カ所に分けられます。

| 屋根 | ”合掌造り”の名前の由来にもなった、45〜60度の急斜度が特徴。急斜度にすることで雪の重みによって屋根が倒壊することを防止する&積もった雪を降ろす負担を軽減させている。 |

|---|---|

| 床 | 1人でも多くの人が生活できるように、他の町や集落にある一般的な家屋と比べて床の面積が広めに造られている。 |

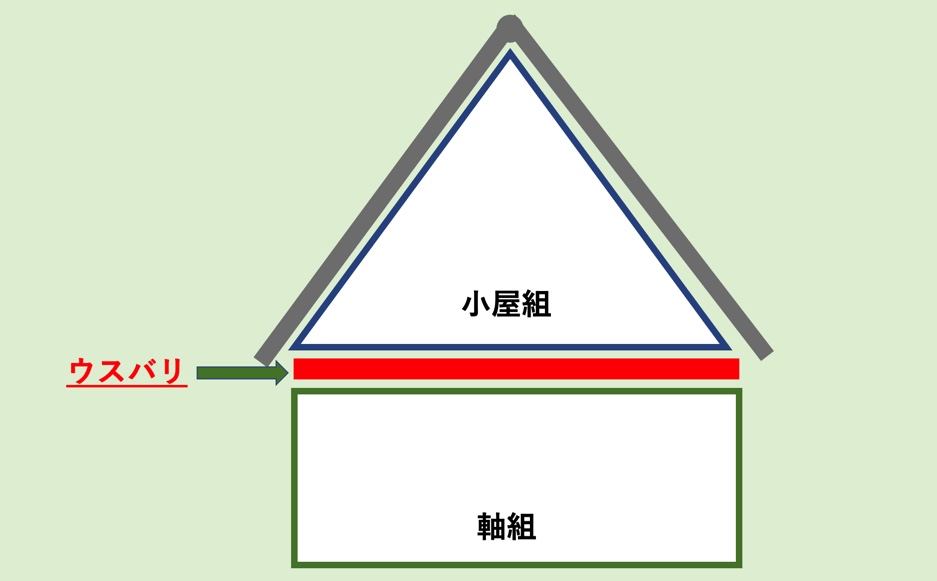

| ウスバリ | 屋根(小屋組)と居住エリア(軸組)を分離する部分。合掌造りを印象付ける茅葺き屋根が強調される要因になっていることに加え、雪による重みを和らげる役割を持つ。 |

ウスバリの構造

なかでも床の面積を広く設ける点は、周囲を山々に囲まれた豪雪地帯を生き抜く上で、最も重要な造りと言っても過言ではありません。

過言ではない理由については、後述の「理由2:合掌造りの建築技術」で詳しく解説します。

白川郷・五箇山の集落の歴史

白川郷・五箇山で暮らし村人たちが信仰していた日本三名山の一つ「白山(はくさん)」

白川郷や五箇山という厳しい自然環境に合掌造りの集落が築かれた理由は、古くからこの地域に根付いていた宗教が大きく関係しています。

そして宗教と大きく関わっていたのが、白川郷・五箇山の近くにあり、神々が集う山として知られている日本三名山の一つ「白山(はくさん)」です。

| 8世紀 | 白川郷と五箇山で、「白山信仰」と呼ばれる山を神様として見る山岳信仰が始まる。 ⇨白川郷と五箇山が修行の場として開拓され始める。 |

|---|---|

| 13世紀 | 白川郷を中心に、”浄土”と呼ばれる、仏様が暮らす清らかな世界に基づく信仰である浄土真宗が広まる。 ⇨この頃から合掌造りの家屋や寺院が建てられるようになっていく。 |

| 17世紀 | 現在見られるような合掌造り集落の原型が完成。 |

| 18世紀 | 養蚕業(シルクの原料)や塩硝生産(火薬の原料)などの家内産業が活発になる。 ⇨産業を大きく発展させるために、多くの人が出入りできるように家屋の規模が大きくなっていく。 |

| 1976年 | 「重要伝統的建造物群保存地区」に指定され、家屋や環境保護が強化される。 |

| 1995年 | 『白川郷と五箇山の合掌造り集落』が世界文化遺産に登録される。 |

つまり、白川郷・五箇山エリアに集落が築かれたのは、近くにそびえる白山を信仰するために人々が住居や寺院を構え始たことがきっかけなのです。

ちなみに、現在見られる集落が築かれたのは12〜17世紀頃と考えられていますが、建築年代を記した書物などが見つかっていないためあくまでも推測です。

地域の言い伝えや、最も古いとされる家屋の建築様式などから建築年代が算出されています。

世界遺産登録理由

日本最大級の合掌造りとして知られる「和田家」の家屋

『白川郷・五箇山の合掌造り集落』が世界遺産登録された理由は、大きく下記の2点に分けられます。

- ”日本の原風景”と言える美しい集落景観

- 合掌造りの建築技術

なお『白川郷・五箇山の合掌造り集落』は、日本の世界遺産として6番目に登録された比較的歴史の長い世界遺産です。

理由1:”日本の原風景”と言える美しい集落景観

「荻町」にある3つの合掌造りが立ち並ぶ「三小屋(三連合掌)」

世界遺産登録理由の1つ目は、日本の伝統家屋である合掌造りが点在する独特な景観が高く評価されたためです。

この独特な景観が誕生した背景には、周辺の自然環境が大きく影響しています。

- 豪雪地帯:雪対策として急斜度の屋根を持つ数多くの合掌造り家屋が誕生。

- 周囲を山に囲まれた隔絶された地域:他の村から人を集めることが難しいため、集団生活を行い家内産業に勤しむために広めの家屋を建築。また、他の町の近代化の影響を受けなかったため、改築されずに数多くの伝統家屋が残された。

つまり、合掌造り建築は白川郷・五箇山エリアの自然環境だからこそ誕生した家屋の形なのです。

さらに、合掌造り集落の特徴は建築面だけではありません。

古くからの生活の中でも、他の地域ではあまり見られない独特な文化が育まれていたのです。

| 結(ゆい) | 浄土真宗の考えが広く広まった結果、集落に暮らす人々の間に強い結束が生まれた。 ⇨厳しい自然環境だからこそ村の住民同士で結束して生活していく。 |

|---|---|

| 大家族制度 | 1つの家屋に10〜30人で暮らす。 ⇨厳しい自然環境を生き抜くために団結するため&家内産業を円滑に進めるべく村の移動を最小限にするため。 |

| 生産体制 | 衣食住を送る家屋内で家内産業を済ませる。 ⇨家屋内の一部を職場環境として利用して様々な仕事をこなしていた。 |

また、20世紀前半頃に日本に滞在していたドイツ人建築家ブルーノ・タウトは、白川郷・五箇山の集落を見て、下記のような言葉を残しています。

これらの家屋は、その構造が合理的であり、論理的であるという点においては、日本全国で全く独特の存在である

要するに、合掌造り建築は白川郷・五箇山の厳しい自然環境を生き抜くために誕生したため、他の日本の地域で似たような家屋が立ち並んでいる光景は見られない、ということです。

このように白川郷・五箇山の合掌造りは、自然環境に見合った土地利用、及び伝統文化によって誕生した集落景観なのです。

理由2:合掌造りの建築技術

合掌造りの屋根裏では主に養蚕業(シルクの原料の製作)が営まれていた

世界遺産登録理由の2つ目は、計画的に設計された合掌造りが建築面で価値の高いものと評価されたためです。

合掌造り建築の特徴として、主に下記の4点が挙げられます。

- 雪の重みに強いナラの木を使用しているため釘などの金属物は一切使用していない

- 雪の重みと雪おろしの負担を軽減させるための急斜度な屋根

- 床の面積を広くすることで1人でも多くの人が生活できるような空間を確保

- 通気性と日当たりが良い屋根裏と面積の広い床下で家内産業をするスペースを確保(住居の多層化)

合掌造り集落では、主に下記の3つの家内産業が行われていましたが、同じ屋内でもそれぞれ仕事場所は異なっていました。

| 産業名 | 仕事場所 | 概要 |

|---|---|---|

| 養蚕(シルクの原料) | 屋根裏 | 屋内で起こした生活熱が屋根裏に行き渡ることでシルクの原料となる蚕の飼育を可能にさせた。また、屋根裏は通気性と日当たりが良いため飼育環境として非常に適していた。 |

| 塩硝(火薬の原料) | 床下 | 床下に穴を掘り蚕の糞、雑草、土を混ぜ合わせて塩硝生産に適した土壌をつくった。 |

| 和紙漉き | 生活階(1F) | 周辺で採れる植物や綺麗な水を原料に製作していた。 |

厳しい自然環境でありながらも、家屋の設計や土地利用に工夫を凝らして産業を発展させていったのです。

このように各家屋で産業が行われたことで、村の大きな財源となり集落が存続し続けることが可能になりました。

合掌造りという日本の伝統家屋は、いかにして厳しい自然環境を生き抜くかの知恵が詰まった建築物の傑作でもあるのです。

世界遺産登録範囲

観光客が少なくゆっくりとした時間が流れている「菅沼集落」

『白川郷・五箇山の合掌造り集落』の世界遺産登録範囲は、下記の3エリアに分けられます。

- 荻町(白川郷)

- 相倉(五箇山)

- 菅沼(五箇山)

なお、上記3つの集落にはそれぞれ共通点と相違点が存在します。

【共通点】

- 村人たちの結束(結):厳しい自然環境を生き抜くために生活面、仕事面で協力し合う文化(”結”の詳細は前述してます)

- 周辺の自然環境:集落の周囲は山々に囲まれ、3つの集落には庄川という共通の川が流れている。冬には日本屈指の豪雪地帯となる。

【相違点】

- 煙抜きの有無:囲炉裏の火などの煙を外に出すための構造。煙抜きが無いと室内に煙が充満するが、煙で燻された部材が腐りにくくなり屋根が長持ちするメリットがある。

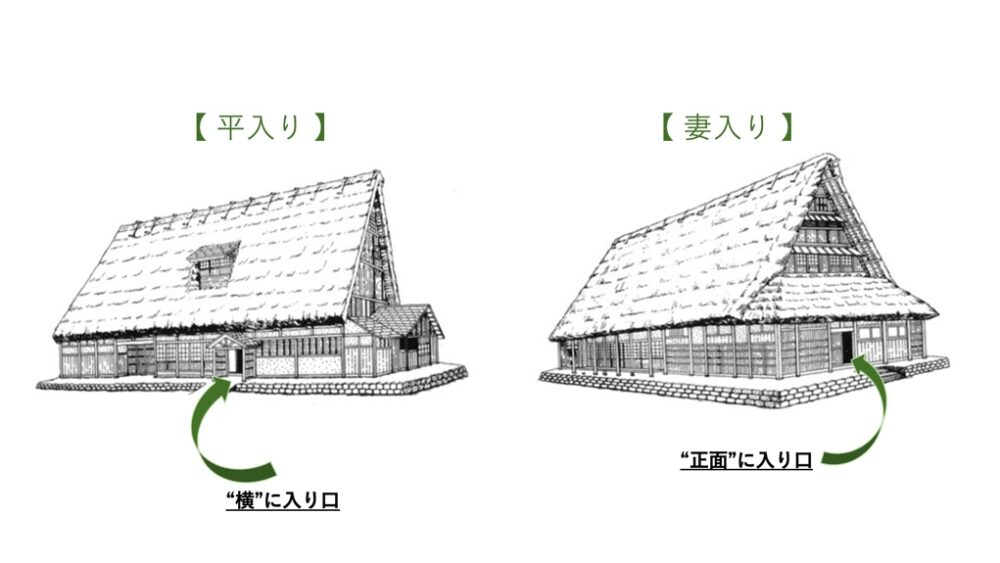

- 入り口の位置:平入り(屋根が見える側)と妻入り(屋根の三角形の形が見える側)

参考文献:https://bunka.nii.ac.jp/suisensyo/shirakawago/MAINTEXT/outline-fig1-j.html

荻町(白川郷)

最大規模の合掌造り集落として知られる白川郷の「荻町集落」

- 煙抜き:無し

- 入り口:平入り

- 合掌造り家屋の数:59棟

世界遺産登録されている3つのエリアで、最も大規模な集落が荻町集落(白川郷)です。

最多となる59棟の合掌造りがあり、そのうち31棟が江戸時代に建築されたものです。

相倉(五箇山)

五箇山エリア最大の合掌造り集落が見られる「相倉集落」

- 煙抜き:あり

- 入り口:妻入り(一部平入り家屋あり)

- 合掌造り家屋の数:20棟

3つのエリアの中で最も北に位置しているのが相倉集落(五箇山)です。

ほとんどの合掌造りが江戸〜明治時代に建築されました。

他の2つのエリアと比べて平地が少ないことから、石垣を築いて平坦な土地をつくっている工夫が見られます。

また、基本的には妻入りの家屋が多いですが、一部平入りの家屋もあり、2種の合掌造りの家屋が混在している点も特徴です。

菅沼(五箇山)

9棟の合掌造り家屋が見られる小規模な「菅沼集落」

- 煙抜き:あり

- 入り口:妻入り

- 合掌造り家屋の数:9棟

3つのエリアの中で最も小規模なのが菅沼集落(五箇山)です。

家屋の全てが妻入りで、狭い面積ながら平地に複数の田んぼを持っている点が特徴です。

白川郷が“世界の持続可能な観光地100”に選ばれた理由

白川郷(荻町)は建物や景観の保護活動が評価されて”世界の持続可能な観光地”に選ばれた

白川郷の住民を中心に集落が抱える様々な問題に取り組んだ結果、白川郷は2020年に“世界の持続可能な観光地100”に選ばれました。

用語メモ

持続可能(SDGs)とは、とあるものごとを継続して行えるようにするための取り組みを指す。例えば「観光」であるならば、観光や環境によって発生した様々な問題点を解決しつつ、継続的に観光ができるような環境を整備すること。選ばれた理由は、大きく下記の3点に分けられます。

- 歴史的建築物の保護政策が評価された

- 景観保護政策が評価された

- 伝統の継承が評価された

歴史的建築物の保護政策が評価された

火災が発生した際にすぐ消化活動ができるように各家屋に放水銃が備えられている

合掌造りは昔ながらの技法で建築された木造の建物のため、非常に火に弱いのが特徴です。

そのため、火災が起きてもすぐ消化活動が行えるように、各家屋には放水銃が完備されています。

結果、いざ火災が起きても消防車を待たずに消化活動が行え、焼失範囲を最小限にすることができるのです。

また、集落内での加熱式タバコの使用は「タバコブース」以外では厳禁です。

このタバコブースは、兵庫県の有馬温泉など他の地域にも設置の影響を与えており、現在は全国にまで広がる取り組みになりました。

景観保護政策が評価された

集落の住民以外のマイカーの乗り入れは厳しく制限されている

白川郷は世界遺産登録などの影響を受け、年々国内外からの観光客が増え続けている、日本を代表する一大観光地となりました。

しかし、多くの観光客が押し寄せた結果、”オーバーツーリズム”という観光公害が発生してしまっているのです。

【主な観光公害】

- 観光施設整備による景観悪化

- 観光客誘致のための村人による観光客争奪戦

- 住居への不法侵入

そこで白川郷は、マイカーによる入場規制や、ピーク期に集落を訪れる際の完全予約制の導入など、観光客をコントロールする取り組みを行いました。

今では白川郷の主な収入源が観光によるものですが、必ずしも経済面を優先するのではなく、白川郷が持つ世界遺産としての価値を守る取り組みが行われたことが高く評価されました。

伝統の継承が評価された

五箇山エリアにある「村上家」は当時の生活の様子を再現した施設として公開されている

1970年代頃から、日本では木造家屋のコンクリートへの改築が数多く行われてきました。

一方で、白川郷の合掌造りはコンクリートへの改築の影響を受けることなく、伝統的な木造家屋を残していったのです。

このように、伝統的な建築や生活を現代にまで継承し続けている点が高く評価されています。

建築面だけでなく、都市の生活環境の変化にさらされることなく、昔ながらの伝統的な生活が営まれている点もポイントです。

このように、時代が変わっても当時の伝統を継承し続けた結果、観光地としての人気に火がついたのです。

古き良き伝統・文化を継承、保護することは、持続可能な観光地にするために必要な努力と言えます。

本日の確認テスト

(「世界遺産検定」の概要についてはこちらの資料を参考にしてください)

3,4級レベル

20世紀前半に日本に滞在し、日本の建築に関する著書を出したヨーロッパの建築家の名前として正しいものはどれか。

- ブルーノ・タウト

- ポール・ブリュナ

- ヤン・レツル

- ル・コルビュジエ

①

答え(タップ)>>2級レベル

雪による屋根の重みを和らげる、屋根(小屋組)と居住エリア(軸組)を分離する部分の名称として正しいものはどれか。

- ソラアマ

- エンタシス

- ウスバリ

- ピロティ

③

答え(タップ)>>1級レベル

萩町(白川郷)の家屋の造りの特徴として誤っているものはどれか。

- 屋根に煙抜きがない。

- 土間部に床が張られている。

- 「妻入り」の入り口に設計されている。

- 59楝の合掌造りが世界遺産に登録されている。

③

答え(タップ)>>まとめ

- 合掌造り建築は、急斜度の屋根、広い面積の床、ウスバリが特徴的。

- 浄土真宗が広まったことが白川郷や五箇山に合掌造り集落が築かれたきっかけ。

- 数多くの合掌造り家屋によって誕生した独特な景観が評価された。

- 「結」「大家族制度」など独特な文化が育まれた。

- 合掌造り集落はドイツ人建築家ブルーノ・タウトに衝撃を与えた。

- 合掌造り建築は釘などの金属物は一切使用していない。

- 家屋内では主に「養蚕業」「塩硝生産」「和紙漉き」が行われていた。

- 世界遺産登録範囲は「荻町(白川郷)」「相倉(五箇山)」「菅沼(五箇山)」の3エリア。

- 3つの集落の相違点は、煙抜きの有無と入り口の位置(平入りと妻入り)。

- 白川郷は“世界の持続可能な観光地100”に選ばれた。

- 古き良き伝統・文化を継承、保護することは、持続可能な観光地にするために必要な努力。

おまけ:「白川郷・五箇山の合掌造り集落」のプチ観光情報

| 最寄り空港 | 富山空港(富山きときと空港) or 小松空港 |

|---|---|

| 最寄り駅 | JR城端線路「城端駅」 |

| 営業時間 | (集落への入場の場合は)無し ※各施設の主な営業時間「09:00〜17:00」 |

| 休業日 | (集落への入場の場合は)無し ※集落内の各施設によっては休業日あり |

| 入場料 | (集落への入場の場合は)無し ※集落内の施設によっては入場料あり |

| 駐車場料金 | 荻町:1,000円 相倉:500円 菅沼:500円 |

| 観光のベストシーズン | 通年 ※冬季は入場規制あり |

| 公式HP | https://shirakawa-go.gr.jp/ |

白川郷エリア(荻町)、五箇山エリア(相倉、菅沼)ともにマイカーで訪れることはできます。

しかし、合掌造りが点在するエリアへの乗り入れは禁止されているため、集落入り口にある駐車場へ停めておきましょう。

アクセス

合掌造り集落を訪れる場合は、白川郷、五箇山どちらであっても、石川県の金沢駅、または富山県の高岡駅から出ているバスを利用するのがおすすめです。

【高岡駅からアクセスする場合】

- JR高岡駅から「世界遺産バス」乗車 [乗車時間:約1時間30分] ⇨ 相倉集落

- 冬季はバスの運休の可能性あり。

【金沢駅からアクセスする場合】

- JR金沢駅から「南砺金沢線バス」乗車 [乗車時間:約1時間] ⇨ JR城端駅から「世界遺産バス」乗車 [乗車時間:約20分] ⇨ 相倉集落

- 冬季はバスの運休の可能性あり。

なお、相倉集落までアクセスできれば、他の2つのエリア(菅沼集落、荻町集落)までは、同じく世界遺産バスを利用して50分圏内でアクセスすることが可能です。

宿泊施設情報

合掌造り家屋の中には宿泊できる施設もある

- 宿泊施設の確認・予約は「白川郷観光協会」の公式ホームページの利用が便利

- 最も宿泊施設が充実しているエリアは荻町(白川郷)

- 合掌造りに宿泊する場合は早めの予約が必須

白川郷・五箇山エリアで最も人気の宿泊施設は、世界遺産の合掌造りに宿泊できる民宿です。

ただし、世界中の観光客から人気を集めている宿泊施設のため、余裕を持って宿泊の予約をすることをおすすめします。

合掌造り民宿以外の宿泊の場合は、主に下記の2パターンが挙げられます。

- 白川郷周辺の民宿・ゲストハウスへの宿泊

- 「高山」「飛騨」などの周辺の街での宿泊(白川郷・五箇山へは日帰り観光)

五箇山エリアは宿泊施設が少ないため、一般的には白川郷近辺で宿を取ることになります。

また、周辺の街から白川郷・五箇山へは頻繁に観光バスが運行しているため、周辺の街から日帰りで訪れることも可能です。

近辺の街の一例として、岐阜県の高山であればゲストハウスから大型のホテルまで揃っているので、白川郷周辺の宿泊施設の予約が取れなかった場合は、周辺の街からの日帰り観光も検討してみましょう。

なお、白川郷・五箇山の観光情報については、下記の記事でわかりやすくまとめています。

具体的な見どころや各集落へのアクセス詳細を知りたい方は、ぜひ併せて読んでみてください。

合わせて読みたい! 【世界遺産 | 白川郷・五箇山観光】各集落へのアクセス&おすすめスポットを紹介!

【世界遺産 | 白川郷・五箇山観光】各集落へのアクセス&おすすめスポットを紹介!参考文献・注意事項

- 当記事の内容は「世界遺産検定1級公式テキスト<上>」と「世界遺産検定1級公式テキスト<下>」を大いに参考にしています。

- 当記事は100%正しい内容を保証するものではありません。一部誤った記載が存在する可能性があることをあらかじめご了承ください。